DcPMag trace peu à peu sa route et fédère désormais une poignée de lecteurs attentifs à nos publications et à nos déclarations d’amour pour une certaine frange du septième art. Le cinéma que nous défendons étant désormais clairement identifié, la demande qui a émergé nous a paru, avec le recul, presque inévitable. C’est ainsi que l’un de nos fidèles lecteurs, Boris, nous a réclamé, avec une ferveur aussi sincère que communicative, des TOP “nineties”. Et quel meilleur point de départ que le sommet du sommet : le TOP 10 des années 90, tous genres confondus, signé par chaque membre de l’équipe ? Suivront bientôt les déclinaisons par genre — action, horreur, fantastique, SF… — autant de terrains de jeu où s’expriment nos affinités et nos divergences. Car si notre ligne éditoriale penche souvent vers le cinéma de genre, les sélections n’en demeurent pas moins variées, à l’image des sensibilités de celles et ceux qui les composent. Et, comme toujours chez DcPMag, les débats en interne ont été aussi passionnés qu’enflammés. Mais n’est-ce pas, au fond, la raison même pour laquelle le cinéma existe ? Pour qu’on en parle, qu’on confronte nos visions, qu’on célèbre la pluralité de ce qui nous émeut sur grand écran. Alors, si vous partagez cette idée d’un cinéma qui se discute autant qu’il se vit… suivez le guide, comme dirait l’autre ! Je vous présente ici mon choix et vous retrouverez dans d’autres articles les choix de Marion, et les choix de Thomas.

Le TOP 10 de Nicolas LOCHON

- Heat, de Michael Mann. 1995

- Casino, de Martin Scorsese. 1995

- L’Impasse, de Brian De Palma.1993

- Terminator 2 : Le Jugement dernier, de James Cameron. 1991

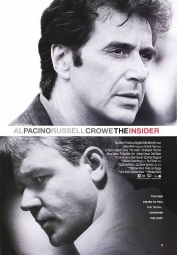

- Révélations, de Michael Mann. 1999

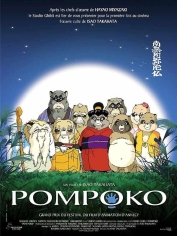

- Pompoko, de Isao Takahata. 1994

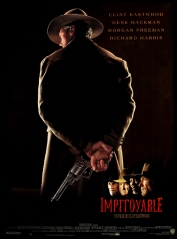

- Impitoyable, de Clint Eastwood. 1992

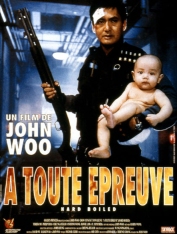

- À toute épreuve, de John Woo. 1992

- L’Antre de la folie, de John Carpenter. 1994

- The Big Lebowski, de Ethan & Joel Coen. 1998 ex æquo Another Day in Paradise, de Larry Clark. 1998

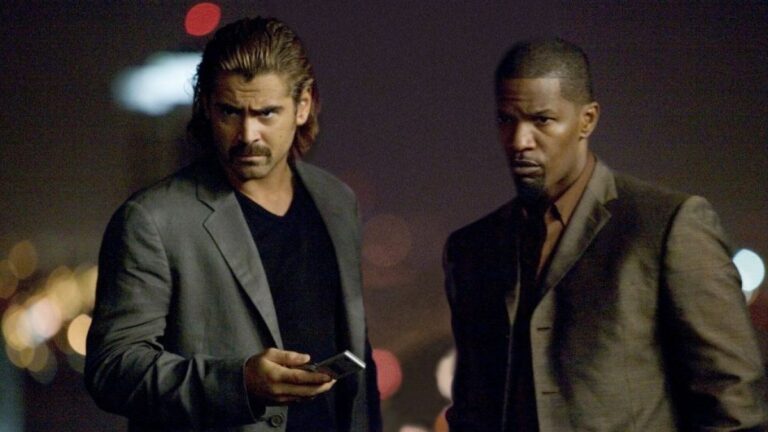

Heat, de Michael Mann. 1995

Heat, parce que ce film, je le porte en moi depuis ma découverte en VHS, à l’époque des grandes années où chaque visionnage se transformait en initiation. Longtemps, je n’ai pas su expliquer cette fascination viscérale : ce sentiment de franchir un seuil, de basculer dans un monde autonome, régi par sa propre logique, ses propres ombres, son bleu devenu Mannien et ses propres silences. Bien des années plus tard, Jean-Baptiste Thoret mit des mots sur cette expérience, et je compris que c’était précisément cela : entrer dans Heat, c’est pénétrer un univers, au sens littéral du terme.

Casino, de Martin Scorsese. 1995

Casino, parce qu’il m’a révélé avec une force inouïe ce qu’est véritablement le cinéma : l’alchimie absolue entre l’image et le son. Comment ne pas être terrassé par cet envol du plan aérien, caressé par le Thème de Camille, avant ce cut brutal qui nous jette sur le gros plan des lunettes de De Niro, reflet où s’avance la voiture d’un ami devenu ennemi, trajectoire mortelle qui fend littéralement son regard ? C’est la puissance du septième art dans son expression la plus pure, et tout le film, du début à la fin, vibre à cette hauteur incandescente. Chef-d’œuvre bouleversant !

L’Impasse, de Brian De Palma.1993

L’Impasse, parce qu’il m’a appris que la mise en scène pouvait tenir lieu de discours, qu’un mouvement de caméra pouvait remplacer la parole et porter en lui toute une vision du monde. Je revois ma stupéfaction face à la découverte de ce travelling en contre-plongée, glissant sous la table où Carlito calcule ses chances de survie. En un instant, la sidération m’a saisi : le cinéma de De Palma n’est pas qu’un récit, il est un miroir autoréflexif où chaque geste visuel devient déclaration d’intention, discours sur le destin (tragique), et écho à l’art dans un geste éminemment personnel !

Terminator 2 : Le Jugement dernier, de James Cameron. 1991

Terminator 2 : Le Jugement dernier, parce qu’il incarne le sommet de ce cinéma que l’on reçoit en plein visage lorsqu’on est adolescent. Déflagration d’images, tornade de sons, il est à la fois le spectacle total – forain, démesuré, viscéral – et l’œuvre d’un auteur en pleine possession de ses moyens. Le revoir aujourd’hui, c’est comprendre qu’aucun essai théorique ne saura jamais aussi bien dire ce que signifie le libre arbitre. L’un des plus grands films de science-fiction jamais tournés, avec une fin faussement heureuse, mélancolique et poignante, comme seuls les maîtres savent en écrire.

Révélations, de Michael Mann. 1999

Révélations, parce qu’il m’a initié à ce que signifient intégrité et éthique intellectuelle au cinéma. Ici, la mise en scène ne se contente pas d’illustrer : elle contemple, elle pense, elle incarne. Ces plans habités d’un simple arpège de guitare disent plus que mille dialogues, rappelant qu’au cinéma, comme dans la vie, le manque de paroles, justement, en dit long.

Pompoko, de Isao Takahata. 1994

Pompoko, parce que lorsque j’ai dû coucher mes idées sur Letterboxd, les mots me sont venus d’un seul élan : « Peu importe où il vogue aujourd’hui, dans quels cieux il se tient désormais, Takahata règne encore en géant de l’animation. Ce chef-d’œuvre, à la puissance émotionnelle inouïe, n’est qu’une preuve parmi tant d’autres de son génie. L’œuvre d’un cinéaste total et légendaire. » Et, en l’écrivant, j’ai senti mes yeux se mouiller.

Impitoyable, de Clint Eastwood. 1992

Impitoyable, parce qu’il m’a appris ce qu’était l’inverse du manichéisme, ce qu’implique réellement le regard au cinéma. Chaque geste, chaque silence, chaque ombre dans ce western crépusculaire est une méditation sur la vérité des êtres et la fragilité des certitudes morales.

À toute épreuve, de John Woo. 1992

À toute épreuve, parce qu’aucun film n’a incarné avec une telle intensité la jouissance cinématographique. Comme le rappellent les analystes de John Woo, son cinéma est post-coïtal : il naît de l’explosion, du vertige, du trop-plein, et dans ce registre, nul n’a jamais fait mieux que ce chef-d’œuvre. Sans doute le plus grand film d’action jamais tourné.

L’Antre de la folie, de John Carpenter. 1994

L’Antre de la folie, peut-être pas mon Carpenter préféré, mais un film qui demeure l’une des signatures les plus marquantes des années 90. Et puisqu’il fallait qu’un représentant de “Big John” figure dans ce panthéon, c’est celui-ci qui en porte la bannière.

The Big Lebowski, de Ethan & Joel Coen. 1998

ex æquo

Another Day in Paradise, de Larry Clark. 1998

The Big Lebowski, parce qu’il concentre l’essence même du cinéma des frères Coen : des losers magnifiques, une Americana défilant à toute allure par la vitre, et cette étrange tendresse qui nous pousse à vouloir serrer ces personnages cabossés dans nos bras – surtout lors de la scène des cendres, sommet d’humour et de mélancolie confondus. Et avouons que si, en 2025, Jeff Bridges rejoue The Big Lebowski pour dénoncer Donald Trump… c’est peut-être bel et bien parce qu’ « Il n’y a pas de destin, mais ce que nous faisons ! »

Et enfin, Another Day in Paradise, parce qu’un top digne de ce nom doit faire une place à l’indépendance, à la rugosité, au refus du consensus. Larry Clark, dans ses plans de fuite au milieu de champs baignés de soleil, a inscrit en moi une vérité essentielle : le cinéma, loin des étiquettes et des formats, ne vit que de sa capacité à heurter, à toucher, à déstabiliser. Et celui-ci, je ne l’ai jamais oublié. N’oublions pas, non plus, que si Scorsese a façonné l’inoubliable personnage de Jodie Foster dans Taxi Driver en se promenant sur le plateau avec un recueil de photos de Clark, c’est bien la preuve que les frontières érigées entre le cinéma dit « artistique » et le « mainstream » ne tiennent souvent qu’aux convenances, aux cadres intellectuels imposés par une certaine intelligentsia. Libre à chacun d’y croire ; personnellement, j’y vois l’évidence que le grand cinéma peut revêtir bien des apparences…