Chez DcPMag, on continue de tracer notre route, portée par une bande de cinéphiles curieux, un brin obsessionnels, toujours prêts à rejouer le match des grands films. Et puisqu’un lecteur nous a soufflé l’idée, toute l’équipe s’est lancée dans l’aventure des TOP “nineties”. Dix films, dix visions, autant de déclarations d’amour au cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Parce qu’ici, on aime débattre, s’enthousiasmer, s’écharper parfois — mais toujours pour la bonne cause : celle du septième art qui nous fait vibrer.

Voici donc ci-dessous mon Top des 90’s, vous retrouverez aussi dans d’autres articles le Top des 90’s de Nicolas et le top 10 de Thomas.

Le TOP 10 de Marion Labouebe

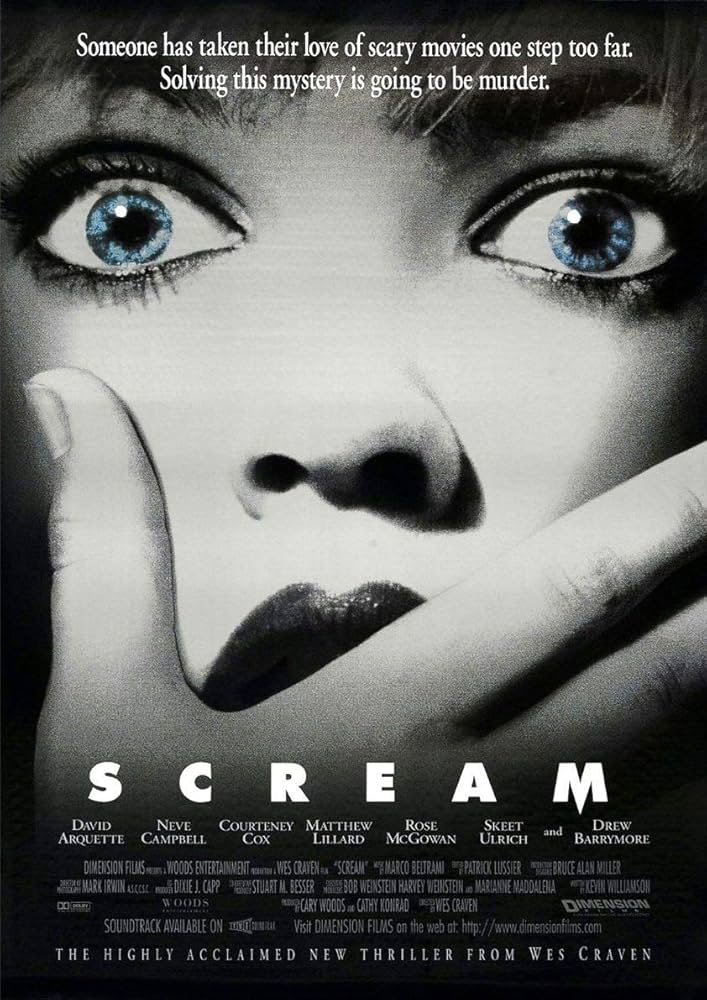

- Scream, de Wes Craven. 1996

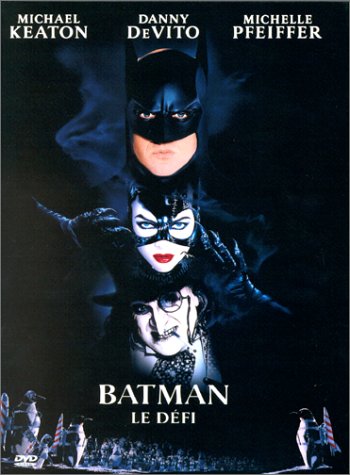

- Batman, Le Défi, de Tim Burton. 1992

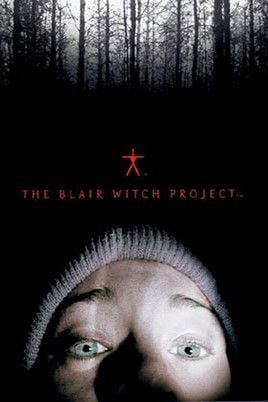

- Le Projet Blair Witch, d’Eduardo Sanchez & Daniel Myrick. 1999

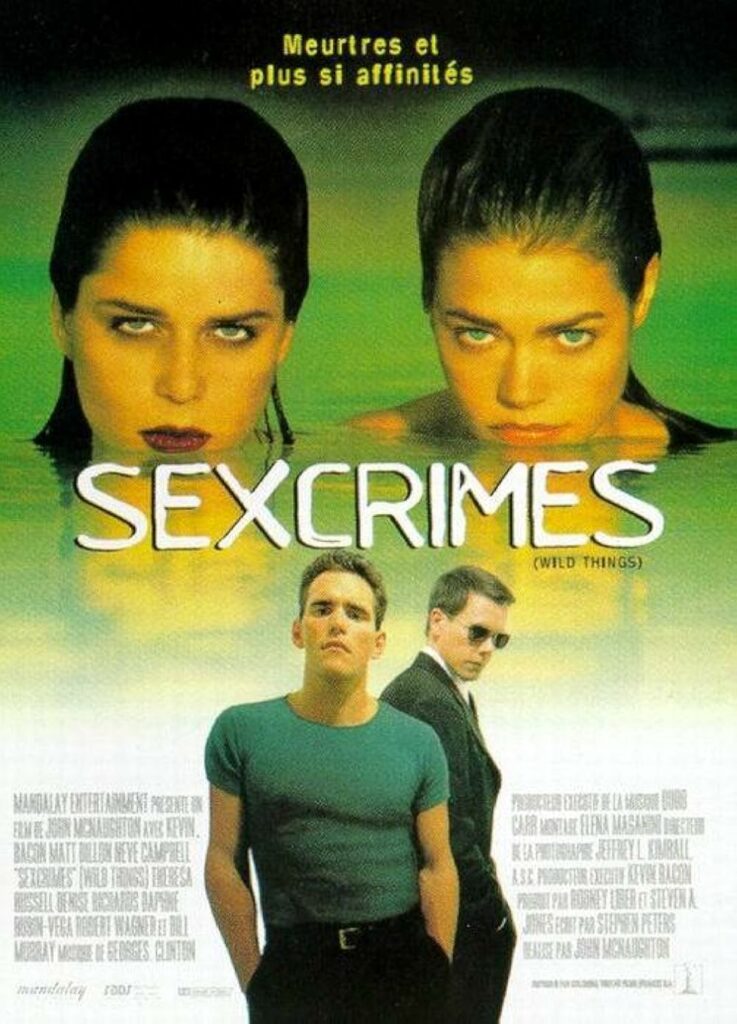

- Sexcrimes, de John McNaughton. 1998

- Jurassik Park, de Steven Spielberg. 1993

- La Belle et la Bête, de Gary Trousdale & Kirk Wise. 1992 ex æquo Le Roi Lion, de Roger Allers & Rob Minkoff. 1994

- Titanic, de James Cameron. 1998

- Se7en, de David Fincher. 1996

- Le Silence des agneaux, de Jonathan Damme. 1991

- Ace Ventura, de Tom Shadyac. 1994

Le cinéma des années 90, semblable à un long couloir dans lequel avancerait sa pensée, comprend de nombreuses portes. Certaines étaient grandes ouvertes lors de la constitution de ce top, d’autres ont demandé un effort mémoriel conséquent ne serait-ce que pour en abaisser la poignée. Pourtant, une fois les dix seuils franchis, l’évidence s’imposait. Les années 90, ses années 90, ne pouvaient être qu’affects.

Scream, de Wes Craven. 1996

Parce qu’elle était trop jeune pour le voir à sa sortie en salles, elle dut attendre sa diffusion à la télévision et négocier un enregistrement. Premier film de genre qu’elle allait voir, seul film de genre qu’elle allait revoir au moins chaque année le reste de sa vie. Le chiasme est trivial mais vrai : ce film a grandi avec elle, elle a grandi avec ce film. Et si, durant ses premiers visionnages, il y avait encore des poupées blondes dans ses mains, les derniers visionnages eux, se suffiraient à eux-mêmes, pour eux-mêmes. La seule question légitime qu’elle se poserait dorénavant était : est-ce que Scream était vraiment la quintessence de l’écriture horrifique avec une réflexion propre sur les leitmotivs qu’il met en scène ou était-ce qu’il incarnait à lui seul la nostalgie du passage de l’enfance à l’adolescence ?

Batman, Le Défi, de Tim Burton. 1992

Elle ne savait pas véritablement comment éviter cela. Son argument allait heurter les puristes de la V.O., mais bien qu’elle n’appréciait pas spécialement les chats, il lui arrivait ponctuellement de les saluer avec cette phrase, devenue depuis litanie : « Je ne sais pas pour toi Miss Kitty mais je me sens tellement plus miaou miaou ». Cette phrase, prononcée dans un film de super-héros par une femme insignifiante de prime abord, concluait une transformation saisissante. La blonde à lunettes défenestrée pour ne pas avoir cédé aux avances de son patron devenait, non pas une justicière, mais l’apothéose d’une revanche toute féminine et féline, sans sombrer dans la vulgarité comme ont pu le faire, fâcheusement, les apparitions postérieures (et le mot tombe rudement bien) du personnage. Revanche qu’elle tenait à préciser comme n’étant pas dirigée contre les hommes mais bien contre elle-même, contre celle qu’elle fût. Alors qu’elle refermait cette porte elle se demanda, l’espace d’un instant, si l’on était conditionné par ce qui est vu, ou simplement si nous gardions certaines images en mémoire, les images dans lesquelles nous retrouvons un peu d’un « nous » enfoui qui ne demanderait qu’à prendre, lui-aussi, sa revanche ?

Le Projet Blair Witch, d’Eduardo Sanchez & Daniel Myrick. 1999

Une VHS enregistrée là-encore. Elle se dit qu’il faudrait une élégie à ce support tant il a participé à la magnificence de certains souvenirs.

Elle enfouit la VHS dans son sac à dos, le ciel est couvert cet après-midi lorsqu’elle traverse la colline à vélo pour retrouver son amie des séances « films d’horreur ». Tant mieux, les nuages menaçants participent à l’atmosphère et attisent ainsi sa hâte. Inutile de préciser que toute la communication autour du film avait eu son effet, effet forcément décuplé par ladite VHS enregistrée… Ce n’était pas des acteurs, les personnes avaient vraiment disparu, ne restait que la cassette pour preuve de leur périple. Premier « found footage » de sa vie, rien n’était montré, tout était suggéré… Lorsque le film se termine, ne demeurent que des questions sans réponses, des hypothèses, des retours en arrière avec arrêt sur image : y’avait-il vraiment une langue dans le paquet déposé devant la tente ? Qui était de dos face au mur et pourquoi ? Et pourquoi, pourquoi, cette fin n’était pas une fin ? Inutile de préciser que la cadence des coups de pédales au retour se fit bien plus rapide qu’à l’aller. Inutile de préciser que toutes les ballades en sous-bois allaient être impactées par ce film. Oui, « un film de branches et de pierres », mais n’était-ce pas ce que l’on trouve dans toutes les forêts ? Elle était encore loin de songer que, finalement, l’ordinaire pouvait être le plus source d’effroi.

Sexcrimes, de John McNaughton. 1998

Alors en pleine fascination pour Neve Campbell, elle trouva par hasard ce film – le hasard résultant ici d’une recherche de films qui pourraient susciter la peur. Elle était donc au rayon des VHS d’une grande surface à l’effigie d’un éléphant préhistorique, quand elle aperçut sur une jaquette le visage de celle qui serait Syd à jamais. Les négociations ne furent pas compliquées pour obtenir le film. Après tout, Neve Campbell incarnait l’antithèse de l’héroïne superficielle dans Scream donc SexCrimes ne devait pas dénoter. Elle regarda ce film un après-midi où personne n’était présent. C’est donc seule qu’elle découvrit une vérité déconcertante : les images peuvent mentir au spectateur. Un récit cinématographique, une histoire, n’est pas obligatoirement linéaire. Un personnage dit mort ne l’est pas forcément. Et dans le cas de ce film – et de sa fascination pour Neve – cela l’arrangeait quand même plutôt pas mal. Plusieurs autres découvertes eurent lieu pendant le visionnage de SexCrimes, certaines imputables à son (trop) jeune âge (tiens donc, le champagne peut se boire sans flûte), d’autres à la découverte de paysages dont l’atmosphère l’oppressait apparemment (les marécages de Floride ne sont pas si différents du Bayou en Louisiane ).

Jurassik Park, de Steven Spielberg. 1993

S’il était vrai que l’amitié de Elliott avec un extra-terrestre l’avait fortement troublée (et sans nul doute avait aussi introduit en elle l’idée que l’espèce humaine n’était pas forcément digne de miséricorde), ce n’était pas ce film de Spielberg qui allait laisser l’empreinte la plus solide. Elle se rêvait perchée au sommet d’arbres à observer des diplodocus broutant les feuilles, elle jubilait lorsque le dilophosaurus rétablissait la justice sur Nedry, elle tremblait lorsque le magnifique T-Rex jouait avec ses proies humaines ; l’humour de Malcolm, cela, elle le découvrirait quelques visionnages après…

Pourtant, quelque chose s’était ancré en elle dès la découverte de ce film, elle ne le comprendrait qu’après toutes les nombreuses suites même à la qualité douteuse… Ce quelque chose ravivait son regard émerveillé, ce quelque chose la projetait directement sur cette île… Elle remercierait alors Williams et en partie Spielberg, grâce à eux l’enfance dans les années 90 avait enfin sa bande originale. Une interrogation était cependant apparue avec les années : Est-ce que Spielberg avait réussi la prouesse de porter sur écran le rêve de tous les enfants des années 90 ou est-ce qu’il avait fait naître un même rêve chez tous ces mêmes enfants ? Et laquelle des deux propositions était la plus exceptionnelle ?

La Belle et la Bête, de Gary Trousdale & Kirk Wise. 1992

ex æquo

Le Roi Lion, de Roger Allers & Rob Minkoff. 1994

L’hypocrisie n’étant pas de mise, elle accepte de reconnaître la suprématie made in Disney dans son enfance. La Belle et la Bête c’est le chocolat chaud réconfortant quand dehors tombent les premiers flocons, l’assurance de ne jamais connaître une solitude non-choisie. Le Roi Lion c’est le traumatisme de toute une vie qui a été contourné par l’accélération de la bande, bande qui, heureusement, s’était usée prématurément au moment fatidique. En somme, la certitude demeurait pour elle : derrière les brutes se cachent de belles personnes (voyez le danger de Disney…) et il existe un monde où Le Roi Lion ne concerne que l’enfance de Simba et ses retrouvailles avec Nala (ce n’est pas de la naïveté, c’est du romantisme bien entendu). Outre les chansons mythiques (elle militait d’ailleurs activement pour le retour du doublage FR originel de La Belle et la Bête), qui n’a jamais attrapé un chat – ou tout autre être vivant – pour le brandir comme Rafiki le fait avec Simba ? Qui n’a jamais souffert du syndrome de Stockholm dans une relation amoureuse ? Elle songea qu’il faudrait d’ailleurs vérifier si la fascination pour les bad boys n’était pas apparue avec le passage à l’adolescence de la génération 90…

Titanic, de James Cameron. 1998

C’était son premier souvenir de film « pour grands » vu au cinéma, aussi son premier souvenir d’une VHS qui n’avait demandé aucune négociation. Elle s’entend encore dire « 11 oscars ! » tout en n’ayant aucune idée de ce que cela signifiait, et, de toute façon, peu importait, la cassette était déjà payée. Après avoir vu une nouvelle fois ce film sur petit écran, elle songea qu’heureusement qu’elle avait pu préparer son modus operandi avec Le Roi Lion (et, il faut le reconnaître, avec Bambi) : le pouvoir absolu de la télécommande sur un film pour les pauvres spectateurs lâches que nous sommes. Pouvoir tellement absolu que le film de Cameron s’est terminé une quarantaine de fois sur la main de Rose contre la vitre de la voiture et ne s’est terminé naturellement que trois ou quatre fois… Dans son histoire intérieure, les statistiques prouvaient donc que le Titanic n’avait jamais coulé, ou si peu. Elle ressentait encore sa curiosité piquée au vif lorsqu’elle vit pour la première fois les images sous-marines du paquebot couvert de vase, se demandant si dans cette drôle d’aquarelle elle n’allait pas apercevoir un fantôme effrayant… Non, les fantômes que Cameron avait convoqués n’avaient rien d’effrayant, bien au contraire. Elle s’interrogerait plus tard sur les origines de sa peur des fonds marins…

Se7en, de David Fincher. 1996

« Ce n’est pas possible que le tueur se rende de lui-même à la police, c’est obligé que la fin nous donne le véritable coupable ». Sous-entendant ainsi une culture accrue du genre et une expérience dans la découverte des tueurs dans les films. Cette pensée accompagna l’arrivée fracassante de Kevin Spacey au commissariat. De ce fait, quelle ne fut pas sa surprise quand le twist si évident pour elle n’arriva finalement pas. Elle aurait l’occasion, bien des années plus tard, de constater – avec effarement – que le jeu de Brad Pitt se limitait à un air perpétuellement ahuri (notez l’importance de sa bouche toujours à demi-entrouverte pour témoigner de sa profonde réflexion et ce, peu importe le rôle), néanmoins, il fallait bien reconnaître que la scène finale laisserait pour longtemps quelques traces. Ainsi, « Deviens vengeance David, deviens colère » a accompagné quelques-unes de ses subtiles observations sur les passions de la nature humaine, et « Oh, il l’ignorait » servait d’élément irréfutable pour reconnaître les personnes ayant véritablement vu le film, et ce, durant des années.

Le Silence des agneaux, de Jonathan Damme. 1991

Même si le contexte du premier visionnage demeurait brumeux, elle ne pouvait s’empêcher de songer que ce film avait eu une importance considérable. Le lien n’était pas évident mais lorsque, comme à chaque rentrée, il lui fallait répondre à la question fatidique « quel métier voudrais-tu exercer plus tard ? », une des réponses qui se retrouvait – fort heureusement – noyée parmi « pilote de rallye » ou « pédopsychiatre », était « médecin légiste ». Il faut dire que Anthony Hopkins avait donné une certaine noblesse à la douce vocation de psychopathe et à la monstration de l’intérieur des corps humains, sans parler de sa verve jonglant habilement entre glauque et humour. Bien entendu, sa fascination penchait également du côté de Jodie Foster, mais répondre « analyste pour le FBI » n’aurait pas fait sérieux dans le listing hétéroclite de ses souhaits professionnels.

Ace Ventura, de Tom Shadyac. 1994

Elle sentait bien, arrivée au terme de son top, que quelque chose clochait lorsqu’elle essayait d’avoir une vue d’ensemble. Ce n’était pas tant qu’aucun argument cinématographique ne venait expliquer ses choix, après tout, elle s’en était excusée en partie dès le départ, non, ce qui manquait c’était une part de lumière au milieu de sa nuit. S’il était vrai (comme le lui avait rappelé, malgré lui N. Lazarus) que ses premiers pas dans l’absurde, le grotesque et le parodique avaient été faits devant Hot Shots ! — avec l’explication paternelle concernant les gags les plus subtiles, sa lumière dans les années 90 venait de Jim Carrey. Bien que Truman Show l’ait profondément émue au moment de sa sortie, il lui fallait bien reconnaître que l’émotion n’aurait pas eu la même profondeur sans Ace Ventura. Véritable film cathartique dans lequel un adulte était entièrement libre du carcan de la bienséance et de la maturité, libre de toutes les attentes sociales et autres normes sociétales… C’était donc sur une note lumineuse, en faisant preuve de raison et de sagesse, qu’elle décida de ponctuer ce top par une question rhétorique. Espérant , bien évidemment, que le lecteur ne prenne pas personnellement ni sérieusement ladite question : « Tu la sens ma grosse intelligence ? ».