Gourou… Morning routine ! La critique de Marion

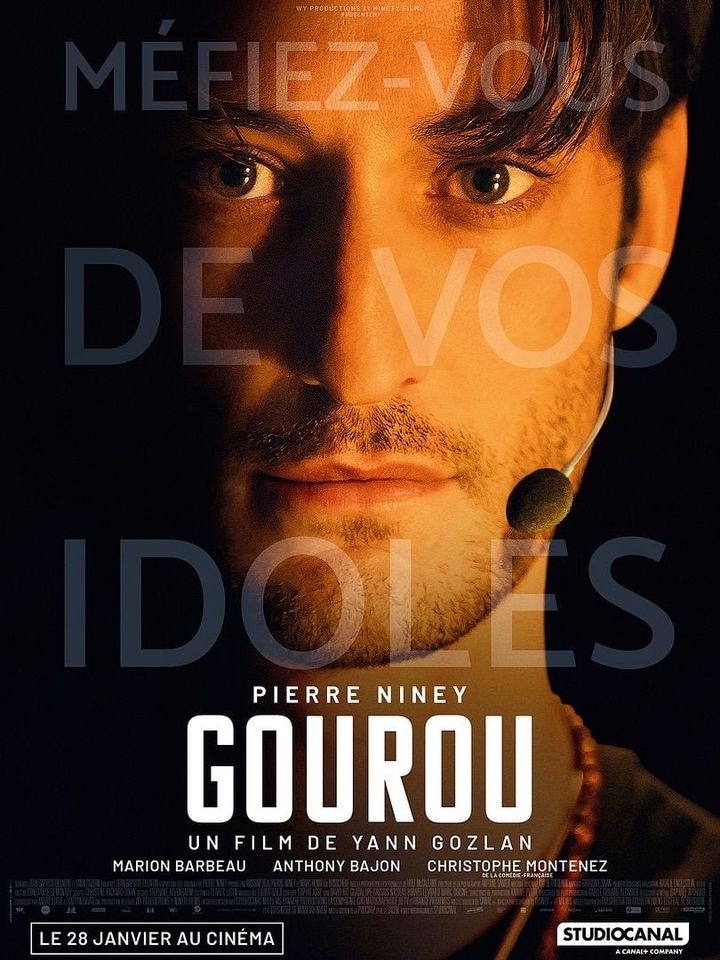

Moins de six mois après la sortie de Dalloway sur les écrans français, voici donc le dernier film réalisé par Yann Gozlan. Serait-ce préjudiciable de préciser que ce n’est sans doute pas la mention « par le réalisateur de Boîte Noire » qui suscite de la curiosité ? D’ailleurs, hasard de dingue, l’information est totalement absente sur l’affiche officielle. Ce n’est donc pas Gozlan, et sa potentielle reconnaissance en tant que réalisateur-scénariste, qui fera déplacer la majorité du public, mais bien plutôt Pierre Niney. Adoubé comme « l’acteur de sa génération » depuis, au moins, le succès populaire du Comte de Montecristo, il aura fallu attendre plus de 18 mois pour retrouver l’acteur sur grand écran. Si Coach Matt, le personnage qu’il incarne ici aime scander durant ses meetings « Ce que tu veux c’est ce que tu es », la question très rhétorique de Patrick Bateman dans American Psycho « Le Mal est-ce une chose que l’on est ? Ou bien est-ce une chose que l’on fait ? » demeure en filigrane. De Gourou à American Psycho il n’y aurait qu’un pas ? Oui, mais un pas de géant.

L’histoire :

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

Notre avis :

C’est toujours sidérant d’avoir à se demander, au bout de quinze minutes de film, qu’est-ce qui, en France, différencie tant les réalisations pour le cinéma des réalisations faites pour la diffusion télévisuelle. Autant penser à nouveau, avec une certaine variation au vu du contexte, à Patrick Bateman qui avait visiblement saisi que l’une des clefs pour être tolérant (dans notre cas, envers le cinéma) était de se résoudre, d’accepter, car, en effet, « Comment [le cinéma] pourrait-[il] donc comprendre que rien ne pourrait jamais me décevoir, puisque je n’[en] attends plus rien »… I know why you’re here. L’argument principal pour Gourou (quant à son utilité à être diffusé dans une salle de cinéma), outre l’arme irréfutable à bien des égards qu’est « Pierre Niney », serait l’effet décuplé de la connexion avec la foule, et donc de la connexion à la verve dudit gourou. La salle de cinéma serait donc pertinente, ici, pour ressentir l’engouement cathartique convoqué par l’art de l’éloquence, pour permettre au spectateur de lâcher-prise et de s’abandonner entièrement au pouvoir des mots, et donc, lui permettre de se laisser emporter par l’énergie avec laquelle ils sont prononcés. C’est précisément sur ce point que le bât blesse. La réalisation met en avant la capacité de Pierre Niney à haranguer par sa seule présence à l’image mais n’exploite par le talent de l’acteur jusqu’au bout. Même si le but est de témoigner du pouvoir de Coach Matt en misant sur un montage cut, sur des alternances plans d’ensemble / plans rapprochés, sur des champs-contrechamps entre la foule et leur gourou, sur des effets de lumière presque épileptiques (d’ailleurs, le pouvoir cinétique de ces lumières sur le visage de Pierre Niney aurait pu accompagner l’évolution de son personnage, dommage donc d’avoir cédé à la facilité du maquillage final), etc., ces séquences traduisent une atmosphère et ne viennent nullement emporter le spectateur. Pourtant, en prenant en compte l’affiche où ne figure que le visage de Pierre Niney et le titre Gourou, il semblait légitime d’espérer une envolée rhétorique de l’acteur avec peu ou prou d’effets techniques. N’oublions pas que le spectateur consent aussi parfois à devenir la victime de ce qu’il regarde. Et donc, après deux heures de film dans lequel Pierre Niney est pourtant présent dans quasiment chaque scène, il est surprenant de ressentir un manque de l’acteur, comme s’il s’était étiolé dans le flot des différents thèmes dont semble avoir voulu traiter la réalisation.

Losing Control

L’éloquence des séquences ne passe donc pas par l’acteur principal mais bien par le montage qui, non seulement est rapide, nerveux, mais se trouve – en sus – amplifié par la présence exacerbée de la musique. La bande musicale du film est assez riche puisqu’elle convoque des classiques, de Bach jusqu’à Klaus Nomi. La bande-originale, elle, composée par Chloé Thévenin, comporte 25 titres dont les noms correspondent, presque outrageusement, au déroulé du film ; si bien que ceux qui voudraient en lire un résumé se trouveraient bien avantagés en survolant la BO. L’omniprésence de la musique dans le film a l’avantage évident de mettre en avant, par effet de contraste, les moments où elle en est absente. Cependant, le problème est aussi qu’à force d’accompagner une grande partie des scènes, qui essaient tant bien que mal – il faut le leur reconnaître –, de se parer d’un quelconque voile dramatique, le résultat final est totalement inverse : ne perdure que le vide émotionnel de l’image. La base du cinéma édictée par Robert Bresson sera, apparemment, toujours d’actualité : « Un son ne doit jamais venir au secours d’une image (…) ». Néanmoins, si le brouhaha musical avait été voulu par la réalisation comme étant une manière d’illustrer la superficialité de l’image tout au long du film, superficialité qui serait alors venue rencontrer, résonner, celle-là même du personnage qui se perd lui-même entre réalité et fiction, alors cette cacophonie aurait eu une utilité cinématographique. Effectivement, avec des « si », le film siérait.

La Force du faible

Patrick Bateman, convoqué ici dès l’amorce de la critique, n’était pas un acte purement gratuit. La rigueur que s’impose Matthieu Vasseur n’est pas très éloignée du « Je prends grand soin de moi, en mangeant léger, et en faisant de l’exercice chaque jour. Au réveil si je suis légèrement bouffi, je m’applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Je peux en faire 1000 » que récite Bateman dans l’adaptation cinématographique de Mary Harron. Cette rigueur dans la routine se retrouve en partie chez le personnage joué par Niney qui, selon l’un de ses adages, tire une satisfaction certaine à réussir dans la contrainte, dans la difficulté, qu’il fait le choix de s’imposer lui-même de manière répétée. Le point commun principal des deux personnages issus de American Psycho et Gourou serait alors dans cette maîtrise de leur apparence, leur gestion de leur propre superficialité. Cette possibilité viendrait alors presque justifier la très grande fréquence d’apparition d’un Pierre Niney torse nu à l’écran sans que la situation ne paraisse pourtant l’exiger. Ne restent en suspens que ces quelques plans, bien trop peu d’ailleurs, se déroulant dans la neige et montrant Matthieu Vasseur s’immergeant dans une baignoire remplie d’eau glacée pour hurler sous la surface. Ces scènes qui reviennent spasmodiquement avaient une dimension quasi-onirique intéressante pour approcher une certaine profondeur qu’aurait pu / dû avoir le personnage. Cependant, leur existence dans le récit est, elle aussi, superficielle. À se demander si ce n’est pas là, le grand motif involontaire de Gourou, la superficialité… Ainsi, Pierre Niney aurait pu tout aussi conclure son regard-caméra en reprenant les mots de Patrick Bateman : « Je ne suis tout simplement pas là. »