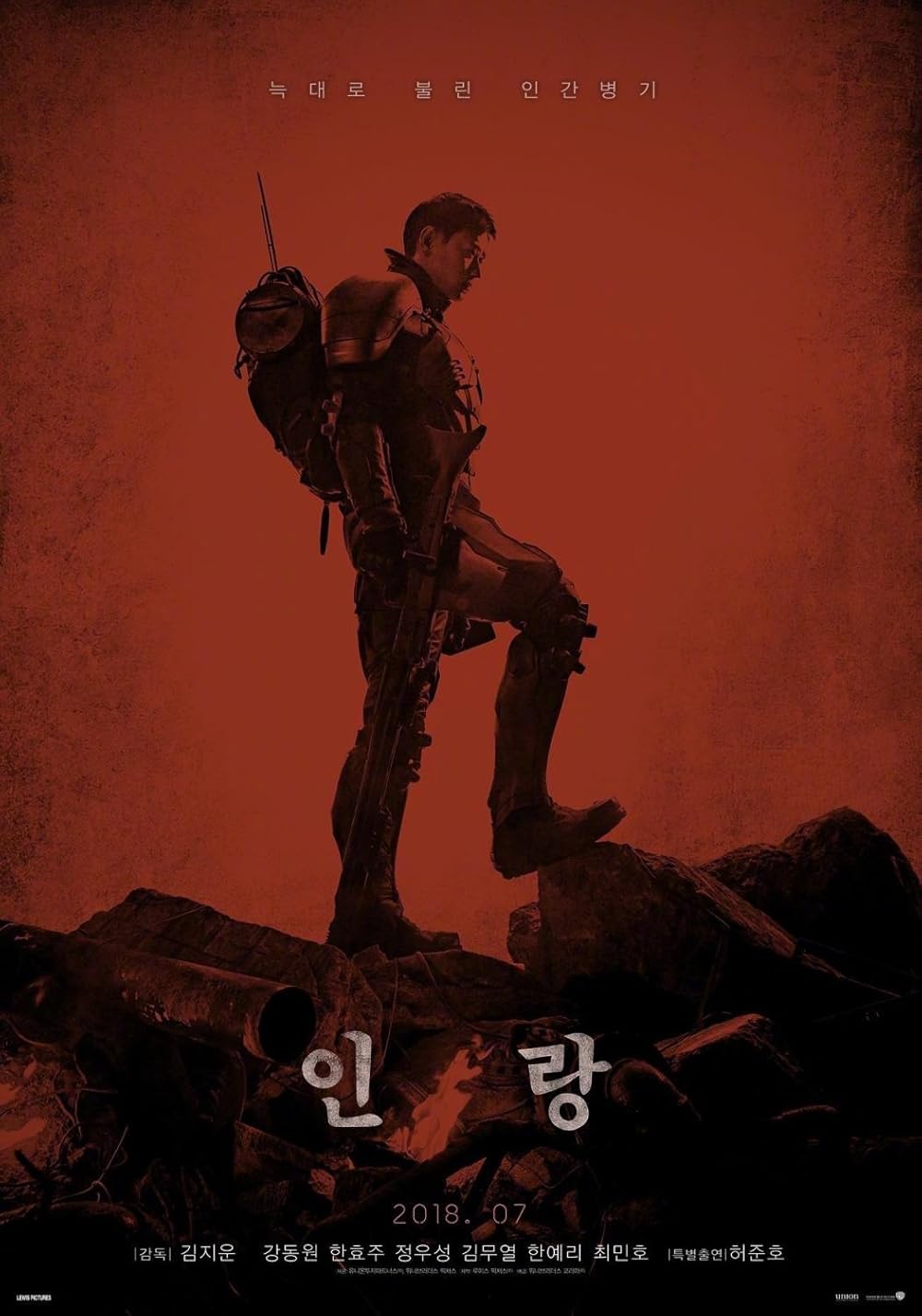

Remake du classique Jin-Roh, la brigade des loups, Illang: The Wolf Brigade n’est pas une simple relecture, mais un maillon supplémentaire dans l’édification d’un univers cohérent, celui d’un des metteurs en scène les plus enthousiasmants venus de Corée du Sud. Initialement retiré du catalogue Netflix, le film y réapparaîtra bientôt — un petit « me le rappeler » étant désormais disponible — offrant ainsi l’occasion idéale de réévaluer une œuvre sous-estimée, mais riche en strates cinéphiles. Pour ce faire, nous proposons ici une refonte complète de notre critique initiale, qui datait de la sortie première du film sur Netflix et paraissait quelque peu datée.

L’histoire : En 2029, une unité spéciale de la police sud-coréenne, surnommée Illang, fait face à un groupe de terroristes qui menace de détruire des années de travail pour rapprocher les deux Corées.

Notre avis : Kim Jee-Woon. Un nom synonyme de cinéma à double détente. En une dizaine de films, le bonhomme s’est imposé comme une figure incontournable du cinéma sud-coréen contemporain. Réalisateur des excellents Deux Sœurs et A Bittersweet Life, il a, depuis, poursuivi une trajectoire étonnante : exporté aux États-Unis pour diriger Le Dernier rempart, où il s’est confronté à la légende Schwarzenegger dans un geste à double face — un western tourné vers le passé mais capté via les outils de la modernité digitale (l’Arri Alexa Plus qui compose une image à la texture si spécifique). Cette frontière entre tradition et renouvellement irrigue toute sa filmographie. Illang s’inscrit pleinement dans cette logique : œuvre de commande autant que geste personnel et film-somme où le cinéaste déploie une cinéphilie nourrie de réappropriations, de fusions et de détours. Pris pour un simple produit SF par l’œil distrait du binge-watcher, Illang révèle pourtant à celui qui s’y attarde une constellation d’influences assumées : Mamoru Oshii (scénariste du Jin-Roh originel), bien sûr, mais aussi John McTiernan, John Woo, Scorsese, les villes nocturnes de Michael Mann, ou encore un imaginaire à la Guillermo del Toro — comme lorsqu’un symbole universellement lisible surgit dans le cadre pour déclencher un élan dramatique… On pense dans ces instants à ce manteau bleu et aux souliers rouges de la petite fille qui fuit dans Pacific Rim ; puis on se rappelle que dans A Bittersweet Life, Jee-Woon utilisait la couleur comme un vecteur métaphysique. Cet onirisme coloré, le cinéaste le met au service d’une idée simple : dans un monde en guerre, la liberté ne peut exister que dans la rêverie. Les personnages veulent fuir ; la hiérarchie les rappelle constamment à leur condition. Le réveil est rude, la prise de conscience brutale.

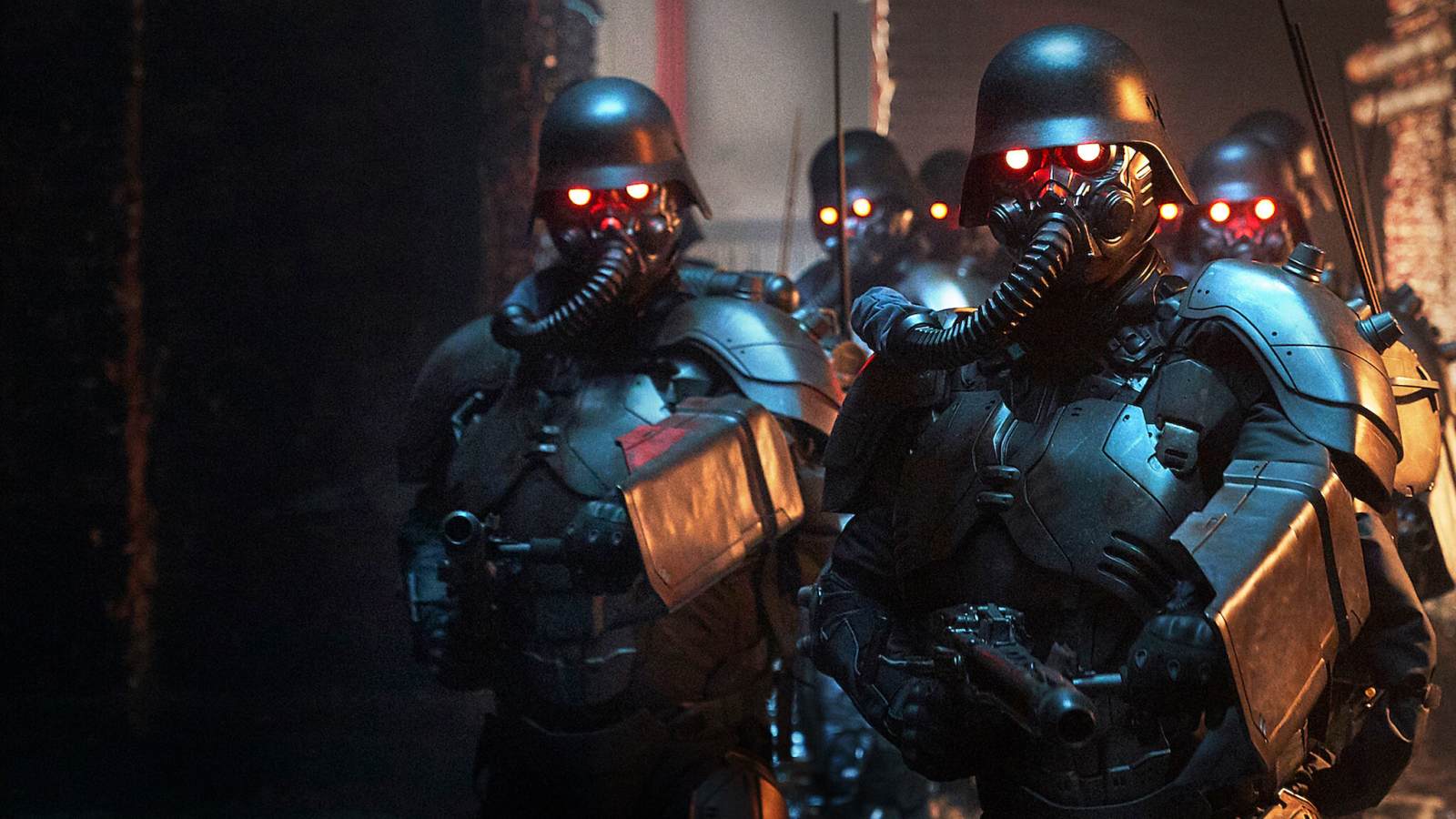

Les loups et les masques !

The Wolf Brigade décrit un monde secoué par les conflits, où une unité d’élite casquée — uniformes rigides, absence de singularité — incarne la négation même de l’individu. Leur casque identique est né d’une bavure : l’exécution d’enfants innocents. Pour survivre, chacun doit devenir un loup, dévorant ce qu’on lui désigne comme proie, sans libre arbitre. Là réside l’un des enjeux fondamentaux du film : l’engagement comme dogme. Comme dans A Bittersweet Life, la loyauté devient un choix impossible. L’État et les rebelles ne sont que des pôles opposés ; Illang interroge sur ce qu’il reste d’un être humain pris dans un dispositif qui exige le renoncement à lui-même. Le résultat ? Un jeu de dupes qui navigue entre film de guerre, polar, espionnage, action, toujours avec une cohérence étonnante et une révérence absolue envers ses modèles. Mais Illang, c’est aussi — peut-être surtout — un conte. Le Petit Chaperon rouge traverse le film : cité, détourné, reformulé. Cette dimension pourrait faire craindre un exercice trop référentiel ; elle devient au contraire la clef de la personnalité du film. Car si le classicisme hollywoodien a parfois flirté avec la fable (les westerns de Walsh, dont La Charge fantastique irrigue encore l’imaginaire américain), alors Jee-Woon s’empare de sa forme narrative pour interroger l’humanité et sa désincarnation. Dans ce remake, le conte fonctionne comme chez ceux des enfants (les innocents meurent) mais avec la lucidité du monde adulte (ils ne reviendront jamais). Les personnages agissent par conviction, mais une conviction empruntée : celle du groupe. Comment assumer alors la culpabilité de gestes commis par procuration, comme prolongement d’une institution meurtrière ? Ici, la caméra n’illustre jamais : elle signifie. Le cinéaste le répète souvent : « Montrer un espace, c’est déjà raconter son sens. » On l’avait vu dans A Bittersweet Life, où les combats prenaient des accents de film noir. Dans The Wolf Brigade, le mouvement est roi : passages fulgurants du contemplatif au chaos, glissements de la romance au bourne-like musclé, ruptures rythmiques qui révèlent des mondes incompatibles mais pourtant contraints de cohabiter. La scène dans la tour — monstre de verre planté vers le ciel — en est l’exemple vertigineux : fusillade, échappée, puis saut dans le vide, écho direct à Die Hard. Mais au-delà de la citation, Jee-Woon y déploie une poésie inattendue : celle d’un couple qui se forme et qui se jette littéralement dans l’inconnu. Leur élan existe parce que le dispositif nous en a donné les clefs, grâce aux respirations contemplatives — discussions sur fond de villes miroitantes, une très belle sensibilité Mannienne assumée.

Le conte sous les balles

Après cet instant charnière du saut dans le vide, Illang bascule définitivement : ne reste plus qu’une fuite en avant, inaugurée par une course-poursuite automobile spectaculaire. S’affranchir ? Oui. Mais à quel prix ? Quitter la meute, c’est accepter de la combattre seul. Im Joong-kyung (formidable Dong-won Gang) devient en quelque sorte le Ottway (Liam Neeson) du sublime Le Territoire des loups : un homme contre la horde, parce que la hiérarchie n’a plus de prise sur cet être redevenu chair, sang, et émotion. Le masque — qui efface littéralement les spécificités d’un visage humain — ne suffit plus à dissimuler la conscience. D’autant que dans Illang, ce masque couvre un secret terrible : il est porté par ceux qui ont tué les enfants précités ! Le monde de Jee-Woon est une antinomie perpétuelle : bien/mal, ordre/chaos, devoir/désir. Des frontières qu’on franchit parfois par instinct, viscéralement. Les yeux écarlates des soldats sont peut-être ceux du spectateur, renvoyant à une question posée, déjà, dans J’ai rencontré le Diable. Cette question pourrait se résumer simplement : « Et vous, que feriez-vous ? » Police, rebelles, politiciens, militants : tous prêtent des serments de moralité qui s’effritent dès qu’ils se retrouvent seuls dans leur silence. La décadence qu’ils cherchent à retarder est inéluctable. Et les yeux rouges des brigades deviennent alors un miroir déformant de notre propre monde. Comme souvent au cinéma, la question vaut plus que la réponse. C’est au spectateur de choisir, lorsque les masques tombent, la vérité qu’il veut regarder. Si l’on devait résumer le film en quelques mots, on pourrait dire qu’il est en fait une fable politique et sensorielle, vibrante et généreuse. Illang: The Wolf Brigade n’est pas qu’un remake, ni un film de SF parmi d’autres : c’est une œuvre généreuse, habitée, nourrie de références mais profondément personnelle, un conte moderne sur la déshumanisation, le poids du groupe et la reconquête de soi. C’est probablement un film mal aimé ; mais un film mal aimé comme on aimerait en voir plus souvent… ambitieux, fiévreux, hanté par la mythologie et le cinéma dans ce qu’ils ont de plus vital !