L’attachement que l’on éprouve pour ce classique — qui, plus de quarante ans après sa sortie, demeure une référence absolue, indémodable, et sans véritable héritier — relève presque du sentiment amoureux. Comment condenser, en quelques lignes, la perfection d’une œuvre qui continue de hanter l’imaginaire collectif et de redéfinir, encore aujourd’hui, les contours du genre ? Certains ont tenté de s’y mesurer — ou plutôt de s’y frotter — à l’image du pseudo-remake de 2011 (sic), dont le souvenir, disons-le, n’a fait que renforcer l’aura de l’original. Carpenter, maître absolu du fantastique contemporain, ne pouvait qu’occuper la première place de notre classement, et il était impensable d’ouvrir notre palmarès Halloween autrement que par ce chef-d’œuvre matriciel. Pour en saisir la portée, la densité et la beauté froide, nous vous livrons ici notre lecture à trois voix — celles de Marion, Thomas et Nicolas — d’un film qui, plus qu’un classique, est devenu un mythe.

L’histoire : Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de chercheurs composée de 12 hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu’elle veut ; dès lors, le soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe. Où se cache la créature ? Qui habite-t-elle ? Un véritable combat s’engage.

Notre avis : Le générique d’ouverture de The Thing, tel un incipit, livre au spectateur ce qu’il doit savoir, et – c’est là toute la beauté de l’écriture du film – tout ce qu’il saura. Un incipit donc, mais un incipit chimérique. Ici, savoir ne sauvera pas. Un paysage mental convoqué par la musique, des cartons où défile le casting sur fond noir, le ciel étoilé qui apparaît au nom de Carpenter, la chute du vaisseau extra-terrestre sur Terre dont le son tait en grande partie la musique jusque-là ambiante, l’apparition du titre qui coïncide avec le bruit de la collision soupçonnée… Ce titre déchire l’image. Il est lui-même annonciateur de la dualité omniprésente qui suivra tout le récit : ce titre surgit à la fois de la disparition du vaisseau à l’image et à la fois de l’apparition du son électronique poussé à l’extrême. Le surgissement et la disparition sont ainsi intimement liés, et se retrouvent dans l’esthétique générale du film. Ces deux opposés, pourtant ici indissociables, deviennent constitutifs de l’identité même de La Chose et, paradoxalement, constitutifs également de l’identité de l’homme. L’oxymore identitaire est ici travaillée en miroir : La Chose imitant les êtres vivants – dont bien souvent les hommes, les contraignant par-là – presque malgré eux – à interroger leur propre humanité ; pendant que, la caméra, elle, semble observer – si ce n’est questionner – les limites de cette humanité tout au long du film. Le premier son entendu sur le carton introductif « Antarctique – Hiver 1982 », soit avant même l’apparition de l’image filmée, est celui d’un vent. Un vent qui, s’il ne se devine pas visuellement encore polaire, semble induire un paysage vide. Ce son ne dure que deux secondes tout au plus et est balayé par le thème principal du film : « Desolation ». L’image n’est pas encore présente que, déjà, l’attente visuelle du spectateur s’égraine au rythme de cette note qui résonne comme un battement de cœur. Le premier plan, en contre-plongée face à des falaises enneigées, est subjectif. L’image oscillante, la position de l’objectif vers un horizon qui se devine derrière les rochers, et, là encore, la musique. Tout participe à la subjectivité du plan. Au premier battement de cœur entendu jusque-là s’ajoute un écho, son écho, presque identique mais, pas tout à fait. Cette répétition du son, dans sa variation à peine perceptible, rejoint l’idée de la dualité déjà présente dans la fin du générique. Celui qui guette l’horizon a deux identités.

Ce qui fixe l’horizon a deux identités. L’horizon dévoile un hélicoptère que le montage alterne entre plan d’ensemble et plan rapproché – voire parfois embarqué, permettant ainsi une coupure partielle de la musique par le son du moteur, mais aussi une alternance sur les plans sombres dus au fuselage noir de l’appareil et les plans clairs donnant à voir un océan de neige à perte de vue. Ce montage, en plus de situer spatialement le lieu du récit, participe à une accentuation de l’attente spectatorielle. L’objet de cette attente c’est ce que cherche le personnage filmé dans l’hélicoptère, jumelles à la main. L’objet de cette attente sera dévoilée peu après : un chien. De même que la musique toujours présente est porteuse d’une dualité, le montage va à partir de cette première présence canine, passer en champ-contrechamp. Un duel aérien-terrestre. À l’image de la rencontre du vaisseau et de la Terre dans le générique, sauf que dans cette scène, les rôles sont inversés : la menace semble être celle située sur terre. Le chien, en arrêtant sa course pour fixer l’hélicoptère, semble répondre sur l’identité de la subjectivité présente dans le premier plan. Il est la dualité omniprésente depuis le générique. Il sera le surgissement et la disparition. Annonçant ainsi l’horreur dans le familier et la paranoïa qui suivront… Si l’image vue n’est pas réellement l’image que nous pensons voir, ne reste, effectivement, que le doute…

La chose…

John Carpenter plonge alors astucieusement ses personnages dans une épaisse paranoïa, où tout n’est plus que méfiance, n’importe qui peut être La Chose et chaque individu n’est plus digne de confiance… Une ambiance partagée par le spectateur qui, s’il peut considérer que MacReady, en bon héros, restera humain jusqu’au bout, ne saurait deviner qui parmi les autres a été infecté… Et c’est là qu’excelle le Grand Maître : l’art de la manipulation. Il y a en particulier une bobine de ce film, de 1H09m50s à 1H27m37s, entre deux fondus au noir, ou Carpenter peut se vanter d’avoir touché la perfection. Chaque plan, chaque raccord est millimétré pour diriger l’attention du spectateur et mieux le surprendre. Dans un premier temps les soupçons se portent sur MacReady, et il va devoir prendre les rennes du pouvoir pour inverser la vapeur, au détour de deux scènes d’anthologie : l’arrêt cardiaque et le test sanguin. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de voir ce film avec des néophytes, aussi bien en Blu-ray qu’en salle, et sa capacité à infliger une peur bleue n’est plus à prouver. Carpenter compose des cadres qui accentuent un point de tension, comme le scalpel dans la main de Richard Masur, pour que l’horreur puisse frapper complètement ailleurs, sans prévenir !

Immédiatement après, une débauche d’effets spéciaux signés Rob Bottin et superbement éclairés par Dean Cundey, vient plonger le spectateur dans une horreur inédite, aussi imprévisible qu’elle est indescriptible…

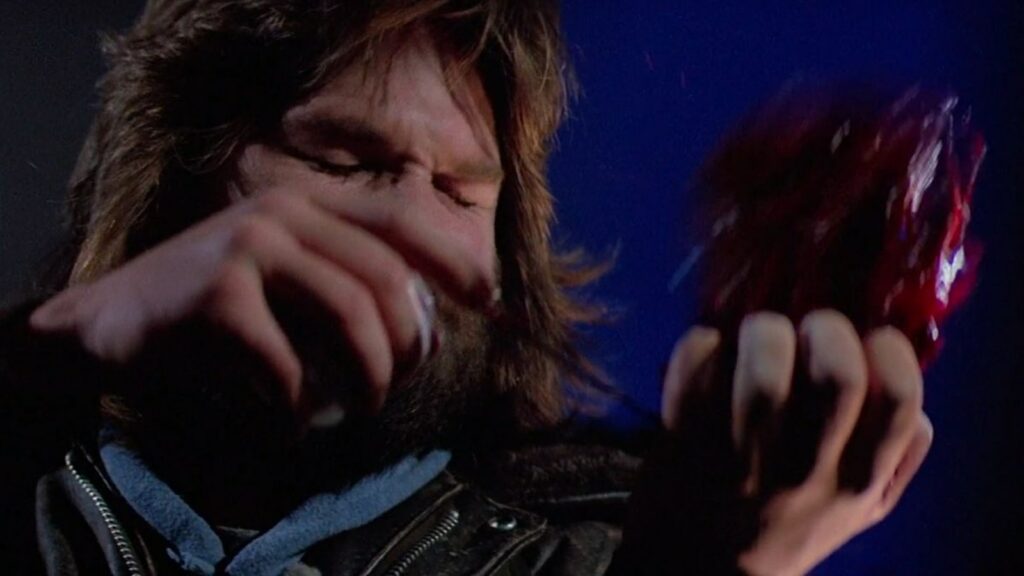

Vient ensuite la scène du test sanguin, monument de tension et théâtre de révélations en cascades sur les identités secrètes, où tout le génie de Carpenter est d’utiliser ce plan avec une fausse main de Kurt Russell, bien avant que ce soit nécessaire, afin d’habituer le spectateur au caractère terre-à-terre de la situation :

Ce qui fait que rien ne le prépare au choc qui survient !

Tout le principe de la mise en scène de The Thing tient dans ce segment : montrer le faux pour le vrai, préparer le spectateur à l’imprévisible… Quarante-trois ans après, il maintient son efficacité redoutable…

Nuit glaciale ! Si l’on devait résumer The Thing…

À l’origine, The Thing est une nouvelle de John W. Campbell, figure majeure de la science-fiction du XXᵉ siècle, rédacteur en chef visionnaire qui incita notamment Isaac Asimov à entreprendre certaines parties du cycle de Fondation. De 1939 à 1943, il dirige la revue Unknown, qui diffusa des récits tels que Les Montagnes hallucinées d’un certain H.P. Lovecraft. L’adaptation de John Carpenter en 1982 s’inscrit dans une logique de filiation : The Thing avait déjà connu une première incarnation sous la houlette de Howard Hawks, cinéaste que Carpenter admire profondément — son film préféré restant Seuls les anges ont des ailes. C’est d’ailleurs par cette première adaptation que Carpenter découvre l’univers de The Thing, et il existe indéniablement une parenté entre les deux auteurs : chez Carpenter, l’« étreinte d’équipe » chère à Hawks devient métaphore de l’humanité en vase clos, rongée par la méfiance et la peur. Cette paranoïa ne fonctionne si parfaitement dans The Thing que grâce aux interactions humaines qui sont au centre de l’œuvre. Carpenter tenait à « filmer une équipe » avant tout. L’idée d’un remake naît d’ailleurs dans un cercle d’amis de l’USC, l’Université de cinéma de Californie : un soir, Carpenter et ses camarades évoquent combien il serait passionnant de revisiter ce classique. The Thing from Another World, le film de Hawks, apparaît d’ailleurs à la télévision dans Halloween, premier grand succès du réalisateur… et depuis film culte. L’intertextualité chez Carpenter, on le sait, est substantielle ! Mais avant d’arriver entre ses mains, le projet passe de mains en mains : Tobe Hooper fut un temps pressenti, rêvant d’un Moby Dick transposé dans la glace. Mais le triomphe d’Halloween (1978) propulse Carpenter au rang de choix logique et « bankable ». Il renonce alors à El Diablo (son rêve) et accepte par là même The Thing. Le scénario est confié à Bill Lancaster, fils de Burt, qui donne personnellement au récit sa structure proche des Body Snatchers, popularisé par L’Invasion des profanateurs. C’est également lui qui imagine la mythique scène du test sanguin, que Carpenter transcendera avec une science du découpage proprement hallucinante (voir l’analyse de Mick Öpuvty ci-dessus). Par ces incartades, l’œuvre s’ancre profondément dans son époque : en 1982, l’ombre du sida — dont on commence à peine à percevoir l’étendue de la menace — plane tout de même sur le film. L’idée de contamination invisible, d’un ennemi intérieur, trouve ici un écho particulier : ce n’est pas le thème central, mais comme souvent chez le maestro, certaines problématiques passent en filigrane. Et pour mener le tout à bien, Carpenter bénéficie de son premier budget conséquent, quinze millions de dollars, après une rallonge d’Universal impressionnée par le succès d’Alien. Le studio souhaite capitaliser sur la vogue de la science-fiction horrifique, mais Carpenter refuse de livrer une simple série B : il ambitionne une œuvre épique, métaphysique, quasi nihiliste. Autour de lui se forme une équipe — une « famille Carpenter », selon le directeur photo Dean Cundey. Cette alchimie s’affirme aussi grâce à John J. Lloyd, chef décorateur chevronné dont la minutie rend le froid polaire tangible et viscéral, et à Albert Whitlock, maître du matte painting, qui donne au film une partie de sa cohérence visuelle glaciale et oppressante. C’est aussi avec The Thing que Carpenter introduit de manière aussi radicale le regard qu’il porte sur l’humanité et que nous lui connaissons aujourd’hui sans équivoque : il dépeint des hommes isolés, dans un milieu condamné à l’extinction, incapables de confiance, voués à l’autodestruction. Premier volet de sa « Trilogie de l’Apocalypse » (avec Prince des ténèbres et L’Antre de la folie), le film condense sa vision désespérée du monde.

Sur le plan artistique, The Thing est une somme cinématographique. La musique minimaliste d’Ennio Morricone — deux notes obsédantes associées à la présence de la créature — agit comme une signature sonore aussi identifiable que les accords de Jaws. Comme l’explique Jean-Baptiste Thoret dans son analyse, le hors-champ (visuel ou sonore) devient le territoire même de la Chose : l’invisible, le doute, la menace abstraite. Côté effets spéciaux, la production connaît, elle aussi, de multiples rebondissements. Rob Bottin, jeune prodige de 21 ans formé auprès de Rick Baker, reprend le projet après un refus initial. Appartenant à une nouvelle génération d’artisans passionnés et autodidactes, Bottin conçoit des mutations protéiformes d’une inventivité inédite. Il imagine que la Chose a « enregistré » toutes les formes de vie rencontrées au fil du temps, conférant à la créature la dimension organique et moléculaire de ses mutations. Les défis techniques sont immenses : Cundey et Bottin doivent gérer un éclairage en clair-obscur complexe, jouant du relief et de la suggestion, tandis que les innovations technologiques — capteurs de mise au point, gestion de la pellicule pour ralentis et accélérés dans un seul et même rush — anticipent déjà les manipulations numériques modernes. Bottin, perfectionniste obsessionnel, accumule les retards, au grand désespoir de la production, mais le résultat est sans équivalent : une matière charnelle, des formes organiques où les chairs, les fluides et les couleurs — bleus glacés et magentas saturés — contrastent avec la monochromie ambiante. La technique se met ici intégralement au service du suspense paranoïaque : chaque recoin du cadre, chaque souffle, chaque regard devient indice. Comme le rappelle Rafik Djoumi dans ses lectures analytiques, chaque fois que le mot « Thing » est prononcé, un contaminé se trouve à l’écran (tout cela donne lieu à de nombreuses théories de fans qui ne se lassent pas de décortiquer le métrage). Et suivent bien évidemment des décennies de débats cinéphiles : différentes tailles d’haleines visibles, vêtements changés, comportements suspects… The Thing est un film à relire à chaque vision. Dans un tout autre registre, l’œuvre marque un tournant pour Carpenter : elle inaugure une guerre ouverte avec les studios — dont il sortira meurtri — mais aussi une ascension vers le statut d’auteur total. La critique française, à commencer par le grand Yannick Dahan, en fera le symbole d’un cinéaste guérillero, franc-tireur, libre et désenchanté. Au-delà de la peur, le film explore une beauté déviante, presque lovecraftienne, où les corps se déforment comme autant de révélations de l’indicible. À une époque obsédée par la perfection physique et l’idéalisme reaganien, Carpenter érige la monstruosité en miroir de la condition humaine. The Thing demeure aujourd’hui un sommet du cinéma moderne : film d’horreur métaphysique, réflexion sur la nature profonde de l’homme, chef-d’œuvre formel dont chaque image interroge la perception et enfante une paranoïa sourde. À (re)voir encore et toujours, pour ce qu’il est : une expérience totale, viscérale et cérébrale, un cri glacé venu du cœur du monde… mais un cri impuissant face au constat de la finalité et de l’inéluctable. Monument.

![[Affiche] 'The Thing' (John Carpenter, 1982)](https://dcpmag.fr/wp-content/uploads/2025/10/gajoikrwq10mdjphwcmit4yip2z-953.jpg)