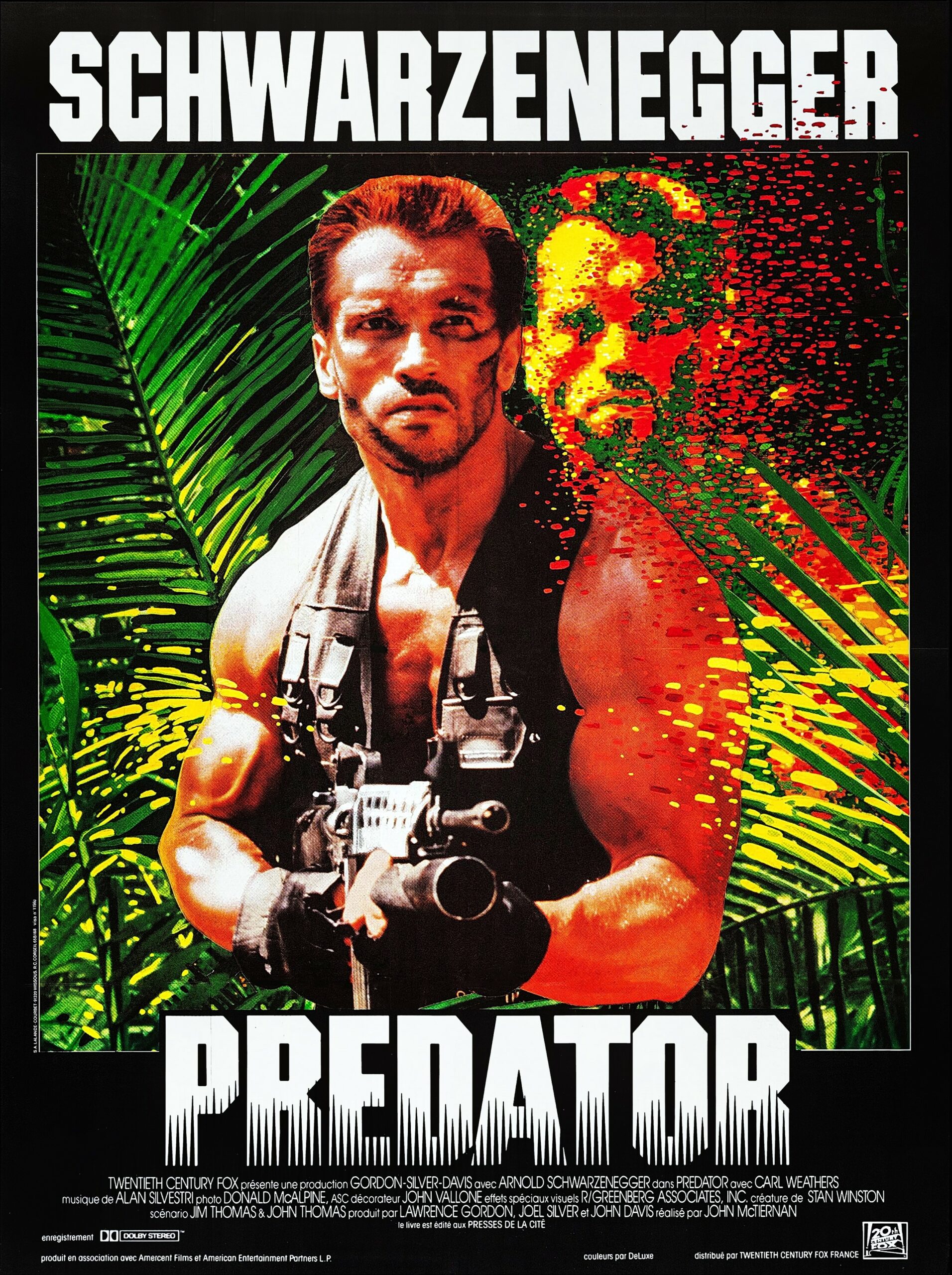

Sorti en 1987, au beau milieu d’un line-up dantesque qui voyait exploser sur les écrans L’Arme fatale et Le Flic de Beverly Hills 2, Predator s’impose comme l’éventuel outsider finalement devenu classique absolu. Premier chapitre d’une saga culte trop souvent charcutée par des suites et déclinaisons bancales, il reste le mètre-étalon indépassable, ce modèle originel qu’aucune tentative moderne n’a su égaler. Entre un animé Disney+ plutôt sympa, des errances carrément catastrophiques (non, nous n’écrirons pas ici le nom du responsable de l’« accident industriel » de 2010) et quelques efforts attachants et honorables — mention spéciale au deuxième volet urbain signé Stephen Hopkins, et au Predator de Shane Black, aussi bancal qu’occasionnellement jouissif —, la franchise a oscillé entre le meilleur et le pire. Mais soyons clairs : Predator reste, trente-sept ans plus tard, un monument du genre indépassable ! C’est ainsi à travers cette critique, publiée à l’occasion du lancement de la toute première émission vidéo de DcPMag sur le même thème, que je vais tenter de démontrer pourquoi le film est, pour reprendre la formule culte, un sacré « son of a bitch » !

L’histoire : Le commando de forces spéciales mené par le major Dutch Schaeffer est engagé par la CIA pour sauver les survivants d’un crash d’hélicoptère au cœur d’une jungle d’Amérique Centrale.

Notre avis : (Dillon ! Sale petit enfant d’putain !) BAM ! Le ton est donné. J’ai découvert ce Saint-Graal en 1991 en VHS qu’on venait de m’offrir pour ma communion (authentique). Evidemment, c’était en VF. J’avais vu le 2 en salle, qui m’avait favorablement impressionné à l’époque, mais quand j’ai enfin découvert ce premier opus, j’étais dans une phase d’apprentissage intellectuel : John McTiernan s’était installé dans mon bagage culturel comme étant un nom qui compte derrière le mot « réalisateur » au générique. Autant vous dire que je n’ai pas été déçu. Pour un ado, ce film représente l’entertainment total. Pas de fioritures, juste des gros gaillards en sueur avec des guns surdimensionnés qui se font éviscérer les un après les autres par un Michael Myers à mandibules dans la joie et l’allégresse ! Ajoutez à ça des répliques de cinglés (La palme, en VF revient à « Pute de pute de pute de pute ! » qui en VO était simplement : « Buddy, buddy, buddy, buddy… » ) une musique orchestro-tribale qui défouraille, des plans de jungles aériens et réglés comme du papier à musique, et vous resterez scotchés pendant une heure quarante-cinq. Cette cassette je l’ai épuisée. Vue au moins cent fois… Ensuite j’ai été amené à acheter le film en Laserdisc (Deux fois) en DVD (Trois fois), en BluRay (Une seule) et en BluRay UHD (une seule) que je regarde religieusement autant que faire se peut. Depuis sa restauration 4K il n’est pas rare qu’il passe occasionnellement en salle… J’y vais. Et maintenant que je suis un vieux crouton qui analyse tout à outrance, est-ce que ce film survit à cette rude épreuve ? Carrément oui ! En combinant certaines des trouvailles formelles de John Milius sur Conan Le Barbare et son influence du cinéma européen, John McTiernan va proposer un film qui rend possible la jonction entre les aficionados de cinéma populaire, et les critiques de l’intelligentsia !

© Capricci Films

He’s using the trees…

Tout le monde s’accorde à dire que McTiernan est un formaliste, et que tenir le spectateur en haleine alors qu’on filme un ennemi invisible dans les bois, c’est pas gagné. Il y parvient grâce à ses mouvements de caméra fluides et son refus catégorique du découpage téléfilmique qui faisait des ravages à l’époque (le plus souvent caractérisé par une suite de gros plans fixes délimitant les différentes étapes de l’action de façon totalement isolée). Non. La caméra de McTiernan bouge, elle avance, elle se déplace, parfois en devançant l’action, et lie les évènements entre eux par le mouvement. A ce sujet, le début de l’attaque du camp retranché est l’œuvre de Craig R. Baxley le réalisateur seconde équipe (et futur auteur de Action Jackson et Dark Angel) qui sortait tout droit de L’Agence Tous Risques et a irrité McTiernan par son incapacité à se sortir du moule de la réalisation TV. John McTiernan a donc supplié Joel Silver de prolonger la scène pour qu’il puisse y mettre ses mouvements à lui ! Au final, c’est pour le bien du film, parce que ça donne un second souffle à l’action et souligne la nouvelle proposition filmique de McT. Ensuite, son ennemi invisible, il va tellement en bichonner les rares apparitions que quand Anna dit : « La foret est venue et l’a emmené« , on se met à craindre la moindre liane ! Le plan qui tourne autour de Schwarzy quand il réalise que le Predator se déplace dans les arbres est étourdissant de virtuosité… proprement bluffant ! Mais sous ses dehors de film élégant mais exclusivement musclé, Predator est une illustration quasi-nihiliste de la fameuse phrase de Nietzsche : « Celui qui combat les monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. » Au début, Schwarzy et son équipe ne jurent que par leur supériorité en équipement et en entrainement. C’est pourquoi sept mecs suffisent à dessouder une armada de teigneux. Mais quelques minutes plus tard, ils sont éliminés les uns après les autres par le Predator, qui use lui aussi d’une technologie qui les dépasse, première indication qu’il est un reflet d’eux-mêmes…

© Capricci Films

If it bleeds, we can kill it !

Face au Predator, le monstre, leur fameux équipement ne vaut plus rien. Et dans une scène d’anthologie, ils déboisent vingt hectares de forêt vierge, pensant atomiser le cinglé qui a buté Jesse Ventura et Shane Black. Sur le papier, de quoi satisfaire les mâles dégoulinants de testostérone qui veulent voir des gros guerriers décharger leurs armes en gros plan, justifiant largement le budget alloué par la Fox pour cette scène. Mais sur le terrain, ils n’ont rien touché ! Ce déploiement de violence gratuite n’a servi à rien ! Les voilà défaits, humiliés, dépouillés de leur supériorité. Mais le Predator a quand même reçu UNE balle, et a laissé son sang caractéristique sur une feuille, conduisant Schwarzy a déclarer son célèbre : « S’il saigne, on peut le tuer » qui constituera ce que les professeurs de scénario appellent le Turning Point. Suite à ça, les évènements vont progressivement dépouiller le héros de tous ses artifices : d’abord, il va faire des vieux pièges qualifiés de « ruses de boy-scout » puisque le Predator voit leurs pièges à eux, trop technologiques. Puis son équipe va être exterminée, et c’est à moitié nu et couvert de boue qu’il va être enfin à même d’affronter le monstre. Il s’y prépare à la dure, littéralement avec sa ‘bite et son couteau’, avant de provoquer le Predator en duel-à-mort en poussant un cri bestial interminable… Pour affronter le monstre, il s’est fait monstre ! Le combat est désespéré, mais il ira jusqu’au bout. Et c’est cet affrontement final qui parvient essentiellement à satisfaire tant le spectateur avide de combats dingues et d’émotions fortes que le penseur esthétisant. Cette thématique du retour à la bestialité et à la barbarie côtoyant une scène d’action et de tension étirée au possible, c’est tout le cinéma de McTiernan. « YOU’RE ONE UGLY MOTHERFUCKER ! » Une scène vient entériner ce propos : admettant la ténacité de sa proie, le Predator va lui aussi se débarrasser de sa technologie. Il retire ses armes, et tombe son masque, pour lui aussi pousser un bon cri bestial, face à face. Car finalement le Predator n’est pas qu’un Michael Myers à mandibules, il n’est pas une incarnation du mal : il est un adversaire. Il n’agit pas par méchanceté, il chasse pour le sport, et même à la fin quand il rit à la face de Schwarzy, c’est par mimétisme et non par malice. Voilà pourquoi Predator marque un tournant dans l’Histoire du Cinéma-bourrin Hollywoodien. Les gros plans sans âme sur des bras musclés cèdent la place à la matière grise… La même année, Paul Verhoeven nous livrait son RoboCop, et l’année d’après McTiernan récupérait le chef opérateur attitré de Paul, et le monteur de RoboCop pour nous envoyer Die Hard dans les mirettes ! Malheureusement, cette tendance s’est par la suite réinversée, sous l’impulsion de Michael Bay et des frères Wachowski, mais ça c’est une autre histoire…

© Capricci Films