À sa sortie en 1995, Mort ou vif fut accueilli avec une rare hostilité critique. « Un film qui a la couleur et les objets propres au western, mais dont la mémoire est vide », pouvait-on lire. D’autres dénonçaient une « surenchère visuelle » ou « l’ineptie dramatique » d’un cinéaste jugé trop ostentatoire. La sentence était claire : Raimi aurait signé un western creux, réduit à la parodie. Trente ans plus tard, cet accueil dit peut-être davantage de la critique que du film lui-même. Ce besoin de classer les œuvres dans des catégories établies – western classique, pastiche, hommage – trahit une difficulté à appréhender un objet hybride, dont la singularité excède les grilles de lecture traditionnelles. Mort ou vif apparaît, aujourd’hui, comme l’un des films les plus incompris de Raimi, et sans doute l’un des plus révélateurs de sa conception d’un certain cinéma… que l’on pourrait qualifier de total !

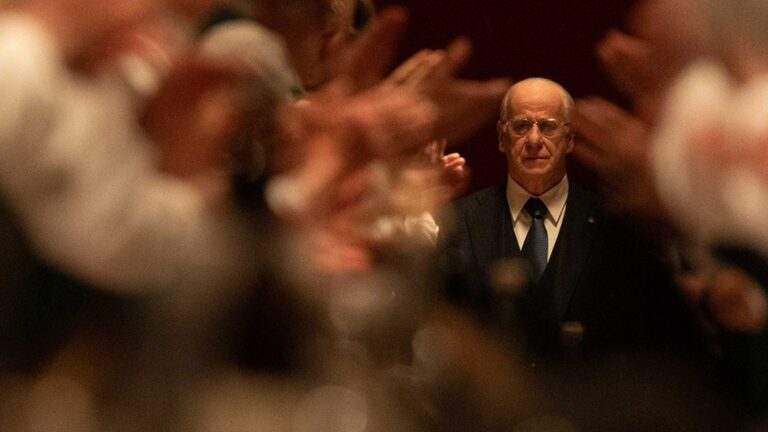

L’histoire : John Herod règne tel un tyran sur la petite ville de Redemption où se tient chaque année un tournoi de duels à mort à l’issue duquel la somme de 123.000 dollars est promise au meilleur tireur. Jusque là Herod a toujours empoché la récompense lui-même. Mais lorsque Ellen, une mystérieuse inconnue, déclare vouloir participer à la compétition, les événements prennent une tournure inattendue…

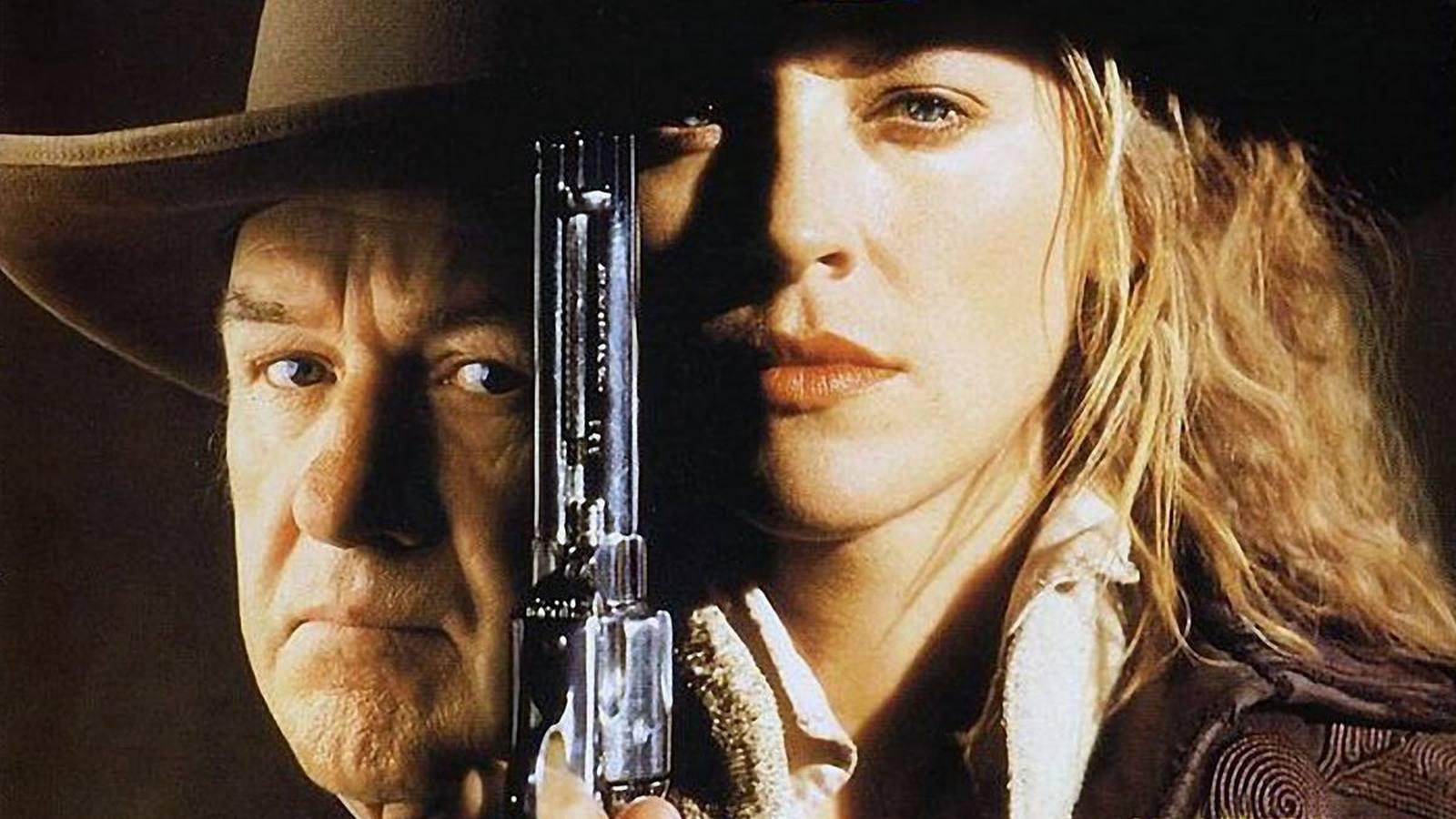

Notre avis : Mort ou vif est œuvre de commande transcendée. Le scénario initial, signé Simon Moore, se voulait un exercice de style visant à transposer les motifs du western italien en féminisant la figure de l’étranger. Sur le papier, on retrouve tous les lieux communs : la ville asservie, le tyran sadique, le duel rituel, les flashbacks du traumatisme originel. Rien, ne laissait présager un (véritable) geste d’auteur original. Mais confier ce matériau à Sam Raimi, alors auréolé de la trilogie Evil Dead et de Darkman, revenait à l’arracher d’emblée au plancher du classicisme. Car Raimi n’est pas un réalisateur qui s’efface derrière une forme : il revendique la mise en scène comme surface visible, comme geste ostentatoire. Là où le scénario appelait un western sage, Raimi invente un espace baroque, presque fantastique, où chaque plan traduit une frontière entre spectacle et introspection. Sharon Stone : l’héroïne hantée est au cœur de ce dispositif. Elle est alors au sommet de sa carrière, impose une présence qui bouleverse les attentes. Coproductrice du film, star dont l’image fut défintivement façonnée par Basic Instinct et Total Recall, y incarne Ellen, mystérieuse étrangère venue défier la mort dans une ville nommée Redemption. Son personnage n’est pas un simple avatar féminin de Clint Eastwood. Derrière la posture de la « flingueuse » se loge une peur viscérale, un traumatisme inscrit dans les flashbacks qui rythment le récit et lui dessine progressivement ses véritables enjeux. Ellen « joue » à l’impitoyable, comme les autres personnages jouent à être ce qu’ils ne sont pas : Russell Crowe en prêtre nouvellement repenti, Leonardo DiCaprio en jeune tueur qui se rêve adulte, Gene Hackman en despote qui mime l’absence de peur. Tous sont des masques, des figures en représentation. Raimi les filme moins comme des archétypes que comme des rôles qu’ils endossent, au sein d’une ville elle-même conçue comme un décors par définition factice.

© TriStar

Fantasmagorie westernienne !

Redemption : la ville-plateau ! Le choix d’unité de lieu et de temps (tout le film tourne autour de la durée du tournoi) confère à Mort ou vif une dimension méta. Redemption est moins une ville réelle qu’un espace mental, une prison symbolique. À cet égard, on pense au Dark City à venir d’Alex Proyas : impossible d’en sortir, les règles y sont imposées par une autorité toute puissante et oppressive. Les motifs visuels en témoignent : horloges omniprésentes cadrées en amorce, silhouettes noires des gardiens d’Herod évoquant des figures fantomatiques proches de l’imagerie d’un Darkman. L’espace du western est ici transfiguré en décor fantasmagorique, où chaque duel devient un rituel plus proche du mythe que de l’histoire réaliste. Le langage de la caméra est clairement ce qui distingue fondamentalement Mort ou vif du western habituel… la place donnée à la mise en scène est monumentale. Travellings fulgurants, contre-plongées vertigineuses, caméras subjectives dévoilant les canons et trouant les corps, ralentis stylisés, plans débullés, crash cutting, trans-trav enchainés les uns aux autres : Raimi compose une véritable grammaire visuelle de duels postmodernistes. Cette flamboyance ne relève pas de la parodie mais d’un geste esthétique cohérent : traduire l’étouffement d’un monde qui ne demande qu’à exploser, l’impossibilité d’échapper à cette cité aux rouages antiques, et ce, jusqu’à la catharsis finale. L’excès visuel devient la parabole d’un lieu saturé de violence, de frustration, de mémoire… en un mot comme en cent du trop plein. Le chef opérateur Dante Spinotti, fidèle collaborateur de Michael Mann, confère d’ailleurs au film une texture onirique, accentuant cette oscillation entre réalisme et fantasmagorie du plus bel effet.

© TriStar

Réhabilitation nécessaire.

Loin du réalisme psychologique ou de la fidélité générique, Mort ou vif s’inscrit dans une logique de faux-semblants. Les personnages « jouent » leur rôle, la ville est une scène, et la caméra elle-même rappelle constamment que l’image est mise en scène. Plutôt que de reconduire le western vers son passé (Ford, Leone), Raimi le détourne vers un ailleurs : un espace de fantasmagorie où se rejoignent comic book, tragédie antique et conte cruel. Le film échappe ainsi aux catégories où on voulait l’enfermer. Ni parodie, ni hommage figé, Mort ou vif est un western spectral, qui redéfinit le genre par excès et stylisation. Conclusion ? Il faut réhabiliter la création de Raimi. La réception initiale de Mort ou vif révèle combien la critique peine à appréhender les œuvres qui débordent les cadres. Ce qui fut perçu comme maniérisme ou ironie déplacée apparaît aujourd’hui comme une invention formelle, une réflexion sur le genre comme théâtre de masques et de simulacres. Mort ou vif est moins un western que la traversée baroque d’un cinéaste qui interroge, à travers l’excès visuel, la possibilité même de représenter la mort, l’acceptation de l’inéluctable, la rédemption (la disparition du Kid est, à cet égard, terriblement douloureuse et impactante). Au final, il convient d’avouer que The Quick and the Dead mérite d’être pleinement réintégré à l’histoire du cinéma des années 1990 – non pas comme curiosité mal aimée, mais comme jalon essentiel de l’esthétique de Sam Raimi dans son ensemble ! Le métrage est actuellement au catalogue Netflix !

© TriStar