En cette rentrée, alors que le retour en salles d’À toute épreuve (Hard Boiled) de John Woo attise l’ardeur des cinéphiles, la question du « plus grand film d’action de tous les temps » ressurgit immanquablement. Pour une partie de la rédaction, l’apogée demeure l’opus incandescent de Woo, matrice inépuisable du gunfight bigger than life. Mais pour l’autre, la palme revient à Time and Tide (2000) de Tsui Hark, œuvre tout aussi hallucinante, qui conjugue virtuosité plastique et audace conceptuelle pour livrer un geste unique dans l’histoire du cinéma d’action.

L’histoire : A Hong Kong, la brève rencontre entre Tyler, un jeune homme habitué aux dangers de la rue, et Jo, une femme policier infiltrée, ne sera pas sans conséquence : celle-ci tombe enceinte. Afin de gagner de l’argent rapidement, Tyler devient garde du corps. Au service de Hong, le chef d’une puissante triade, il s’associe avec Jack, un ancien mercenaire décidé à entamer une nouvelle vie avec Hui, la fille de Hong, qu’il vient d’épouser et qui attend un enfant de lui. Ensemble, Tyler et Jack parviennent à déjouer une tentative d’assassinat dirigée contre leur employeur, mais leur collaboration va être de courte durée. De complots en guets-apens, d’intérêts opposés en trahisons, ils vont se retrouver opposés et entraînés vers une confrontation mortelle.

Notre avis : Trois ans après son détour américain (Knock Off), Hark revient à Hong Kong, où il transpose les audaces techniques expérimentées dans le cadre contraint de ses coproductions hollywoodiennes. Le résultat ne se contente pas d’ajouter du spectaculaire au spectaculaire : il engage une réflexion sur le cinéma d’action en tant que forme. Là où Hollywood privilégiait (et privilégie toujours) la continuité du plan et la « preuve » réaliste du geste (la recherche des cascades captées dans leur intégralité), Time and Tide affirme le primat du découpage et du montage. L’énergie naît de la fragmentation, de la vitesse, d’un montage syncopé (signé Marco Mak) qui transforme de nombreux plans en points d’impact. On pense autant au cinéma d’avant-garde – la modernité éclatée d’un Vertov – qu’au formalisme rigoureux des grands cinéastes américains, dont Tsui Hark reprend, à sa manière, le goût pour l’architecture comme matrice de mise en scène.

© Columbia TriStar Films

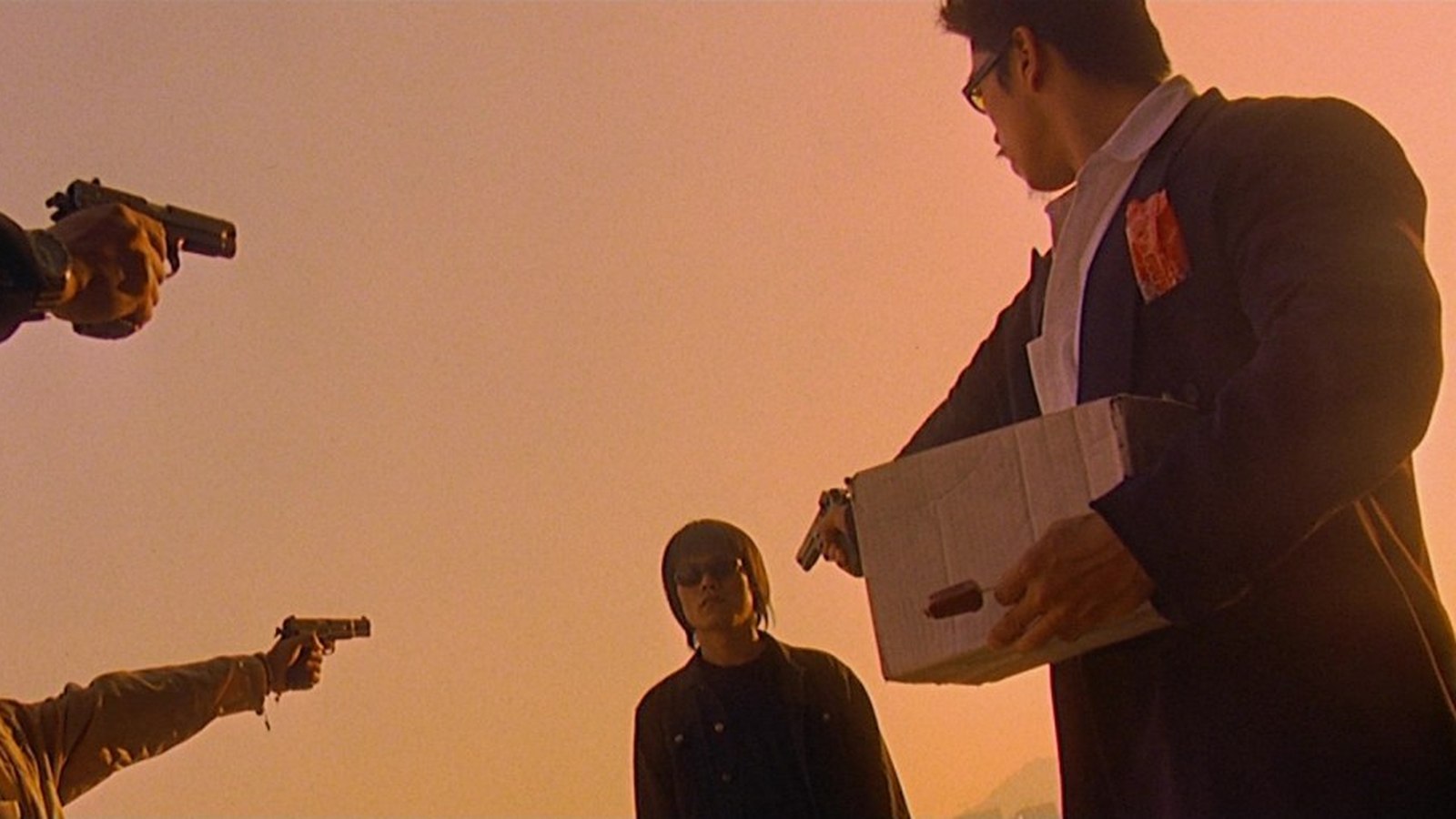

C’était le bouquet final ?

Ce qui frappe ici, c’est la conscience affichée du dispositif. Les Cahiers du cinéma parlèrent de « contrefaçon » à propos du scénario, soulignant l’absence de véritable enjeu dramatique, du point de vue narratif. Mais ce déficit apparent fonctionne comme un programme esthétique : en réduisant l’intrigue à de simples prétextes (fuite, filiation, trahison), le film dégage la surface nécessaire à une exploration purement cinétique. La voix off inaugurale, à la fois ironique et biblique (« Le sixième jour, Dieu créa l’Homme… »), place immédiatement le récit sous le signe de l’allégorie. Nous sommes dans un monde où tout déplacement est annulé par son contraire, où chaque tentative d’élévation se heurte à la gravité – au sens physique comme spirituel. Ainsi, les grandes scènes d’action ne sont pas de simples morceaux de bravoure. L’escalier, traversé par un filin attaché à la cheville d’un protagoniste, matérialise l’impossibilité de l’évasion ; le sniper immobilisé devient l’image d’une puissance neutralisée ; Tyler, empêché de voyager, incarne l’homme moderne assigné à résidence dans une ville saturée. Tout est ici question de symbolisme. Même les moments de suspension – plans de ciel ou fragments de végétation – ne représentent pas des « respirations », mais des rappels : l’univers demeure extérieur aux personnages, indifférent à leurs troubles d’êtres humains.

© Columbia TriStar Films

L’art du chaos.

Cette dialectique entre hystérie et transcendance culmine dans la séquence finale : un accouchement au milieu du chaos armé. Faut-il y lire une note d’optimisme ou une simple variation sur le cycle éternel de la destruction et de la régénération ? La question reste en suspens, comme si Hark refusait d’accorder au spectateur la consolation d’une résolution claire. En cela, Time and Tide rejoint les œuvres qui interrogent la possibilité même du récit classique – un cinéma où l’action n’est plus un avancement de la narration mais un mode d’être de l’image. Film baroque, film-somme, Time and Tide n’a jamais vraiment trouvé sa place dans l’histoire canonique du cinéma d’action, dominée par l’héritage d’un Woo dont Hark a, ceci étant, largement croisé la trajectoire. Mais revoir Time and Tide aujourd’hui, c’est constater à quel point son excès formel anticipait la modernité fragmentée d’une bonne partie des actioners contemporains. Loin du simple divertissement, il fait du chaos non pas une dérive mais un principe esthétique, une manière de penser le monde à travers ses oscillations.

© Columbia TriStar Films