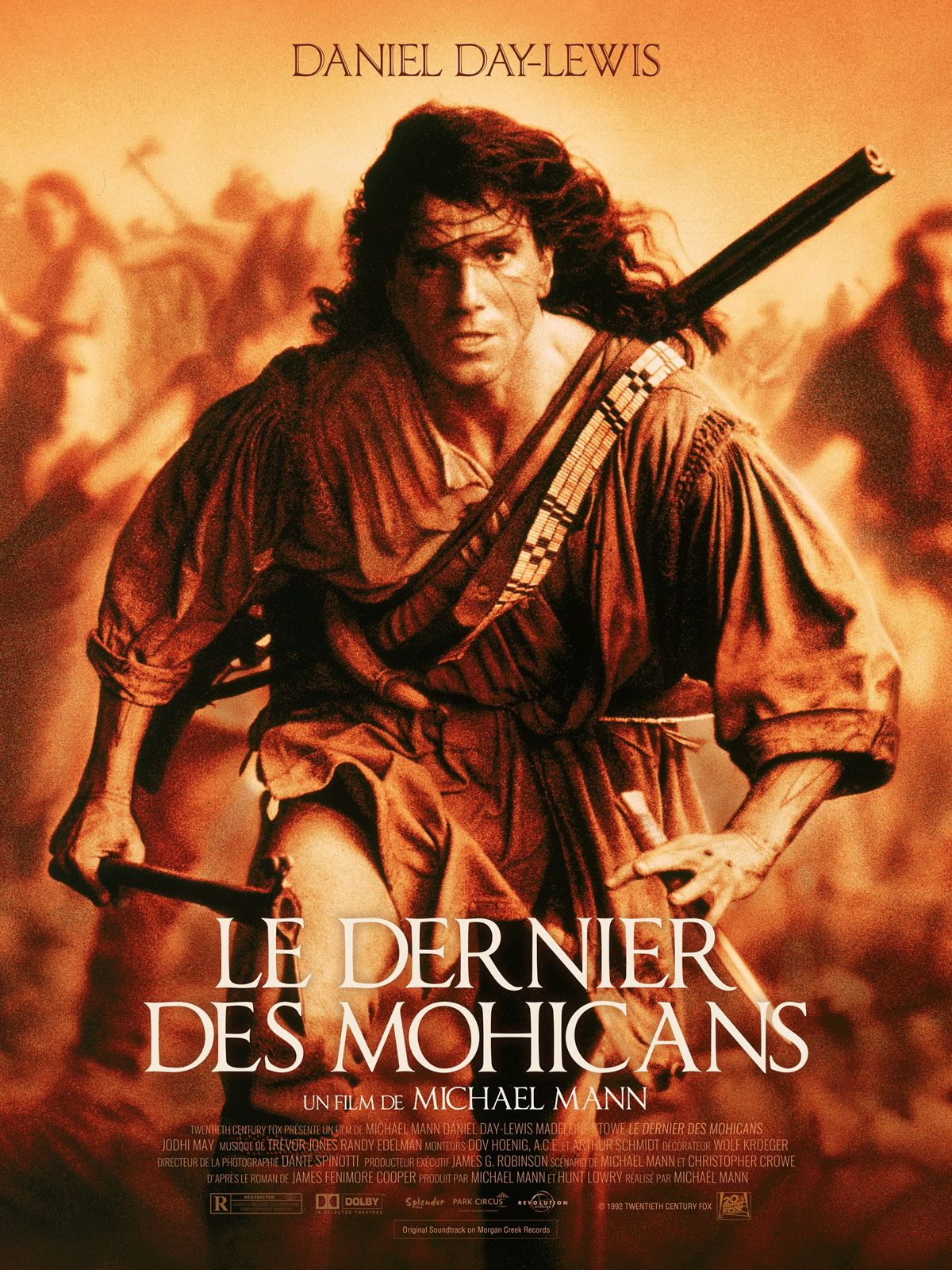

On parle souvent du géant Michael Mann pour évoquer ses polars électriques, ses compositions millimétrées, sa manière de faire crépiter le bitume quand il y a « the heat around the corner », ses coups d’œil en clair-obscur et ses silences déchirants (le final de Miami Vice). Mais il est un film que l’on met souvent à part dans sa filmographie. Un geste historique. Une fresque à grand spectacle. Un film en costumes — à première vue. Le Dernier des Mohicans (1992), adaptation fiévreuse du roman de James Fenimore Cooper, est pourtant tout sauf une digression. C’est, au contraire, le premier pilier d’un pan fondamental de l’œuvre mannienne : la genèse mythologique de l’Amérique, par le sang, la nature, et les regards perdus dans le vide d’hommes debout.

L’histoire : 1757. Troisième année de guerre entre la France et l’Angleterre. Trois hommes. Les derniers d’un peuple en extinction, à la frontière de l’Hudson.

Notre avis : Un film en costumes ? Pas que : un opéra naturaliste. Clairement. Quand Le Dernier des Mohicans déboule sur les écrans en 1992, Michael Mann est déjà reconnu comme le chirurgien des polars modernes (Le Solitaire, Le Sixième Sens, et le brouillon de Heat sous forme de Téléfilm, baptisé L.A. Takedown). Rien ne laissait présager qu’il s’aventurerait dans un drame historique situé en 1757, en pleine guerre franco-anglaise. Rien… sauf La Forteresse noire, superbe parabole fantastique tournée en 1983, qui posait déjà les bases : goût pour la reconstitution, pour le sacré, pour l’opposition entre rationalité militaire et forces invisibles. Mais ici, point de surnaturel. Le mal est humain, politique, rampant. Et la nature, elle, est filmée comme une entité vivante, souveraine. Dès les premiers plans, Mann dresse le décor : un monde sauvage, sublime, indifférent, balayé par des panoramiques majestueux, sculpté par des tilts solennels, habité par la musique déchirante et magnifique de Trevor Jones. C’est une note d’intention : Le Dernier des Mohicans ne sera pas un drame historique plat, mais un poème sensoriel, tragique et romantique.

Un western originel, une fable humaniste.

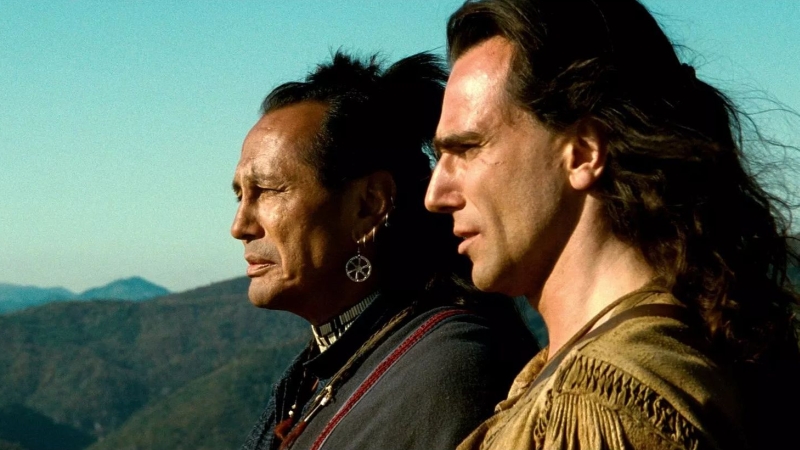

Derrière l’emballage de « film d’époque », Mann propose un vrai western originel. Pas celui des cow-boys, mais celui des pionniers, des Premières Nations, des trahisons étatiques et des vérités morales. Car ce que le cinéaste ausculte ici, c’est déjà le mensonge comme fondation du pouvoir américain. Le général Munro trahit ses engagements. Les chefs négocient des alliances sans foi ni honneur. Magua (immense Wes Studi) dissimule initialement sa vengeance. Le gouvernement promet… pour mieux écraser. Tout n’est que discours, détournement, intérêts. Et au milieu de cette cacophonie politique, Mann élève ses héros comme des figures d’intégrité. Hawkeye (Daniel Day-Lewis, en état de grâce) devient l’homme libre par excellence : ni colon, ni colonisé, mais un être de l’entre-deux, taillé pour l’indépendance, mythe vivant d’une Amérique qui aurait pu être autre. Une fresque esthétique aux multiples strates. Mais réduire Le Dernier des Mohicans à une charge politique ou à une romance d’aventure serait passer à côté de l’essentiel : la richesse des lectures qu’offre chaque scène. C’est un film de guerre, certes, mais aussi une méditation sur le destin, le passage du temps, le poids des traditions et la fragilité des liens humains. L’histoire d’amour entre Hawkeye et Cora (Madeleine Stowe, aussi intense que vulnérable) transcende les poncifs romantiques pour devenir l’écho d’une harmonie possible entre l’Homme et la nature, entre l’instinct et la culture, entre les peuples. La mise en scène, toujours, guide cette lecture. Mann n’illustre pas : il orchestre. Plans-séquences immersifs, découpage musical millimétré, enchaînements de séquences portés par le souffle d’un thème entêtant : chaque choix de mise en scène possède un sens, une fonction, une charge symbolique. Le cinéaste ne filme jamais une bataille sans filmer l’herbe qu’on écrase, le ciel qui se teinte, ou le regard de celui qui observe — impuissant. Même les scènes d’action, filmées pour beaucoup à l’épaule, se terminent souvent par une digression contemplative sur une plante, une rivière, une lumière rasante. Le chaos n’a de valeur que mis en perspective avec la beauté.

Une scène manifeste, plusieurs niveaux de lectures.

Il y a cette scène, incroyable de poésie. Le soleil se couche. Hawkeye enlace Cora. Le thème musical s’élève. Et tout, d’un coup, bascule. Trois niveaux de lecture se superposent : L’esthétique : la composition évoque les toiles de Thomas Cole ou Albert Bierstadt, peintres romantiques du XIXe siècle, chantres d’une nature grandiose et indomptée. Le narratif : l’amour s’embrase alors que le monde s’effondre autour d’eux. La beauté devient résistance. La symbolique : un monde ancien se meurt. Un autre est en gestation. Et l’homme libre, face au pouvoir, devient un éternel fugitif — thème fondamental chez Mann. Conclusion : une œuvre monumentale et sensible. Le Dernier des Mohicans est un film de feu et de sang, d’essence et de chair. Il conjugue la fougue des grands récits d’aventure hollywoodiens à la précision clinique d’un auteur obsédé par l’éthique et le chaos. Mann, comme à son habitude, maîtrise pleinement son alliance du fond et de la forme. Et s’il affirme n’avoir jamais voulu faire de métaphore de l’Amérique contemporaine… cela passe tout de même en filigrane. Car son cinéma, quel que soit le décor, parle toujours d’aujourd’hui. De nous ; êtres humains perdus… Un aboutissement total qui représente, aux côtés de Heat (tiens donc !) et de Casino, l’un des plus grands films des années 90.