Pas loin de deux décennies maintenant, sortait en salles LE polar qui allait changer l’ère du tournage en numérique à tout jamais. Le souvent nommé en ces pages, Yannick Dahan, fit d’ailleurs partie de ceux qui virent immédiatement en ce film « hypnotique » un « chef-d’œuvre rare et précieux », où Michael Mann donnait à « Los Angeles le rôle principal », tout en « traduisant son amour pour elle, par des expérimentations visuelles que ses anciens pontes du tube cathodique lui avaient refusées ». Pour le dire en quelques mots, Collateral est une sorte d’élégie terrassante, dont nulle personne – qui en saisi l’essence même – ne peut sortir indemne.

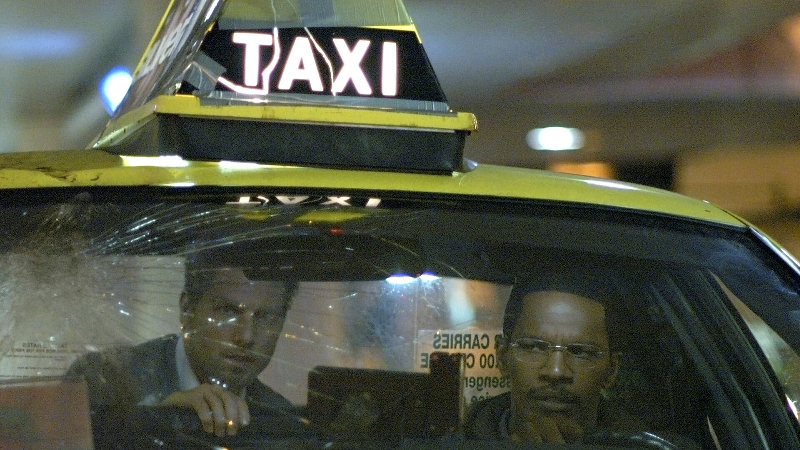

L’histoire : Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d’amitié avec une dénommée Annie Farrell, une belle femme procureur montée à l’arrière de son véhicule. Quelques minutes plus tard, c’est au tour d’un homme prénommé Vincent de monter dans le taxi. Un businessman, selon toute apparence, avec un emploi du temps chargé : pas moins de cinq rendez-vous à tenir dans la nuit. Max accepte de lui louer ses services jusqu’au petit matin, en échange de 600 dollars.Premier arrêt. Vincent entre dans un immeuble. Un coup de feu éclate aussitôt, un corps plonge dans le vide, s’écrasant sur le toit du taxi. Vincent redescend et, sous la menace de son arme, oblige Max à dissimuler le cadavre dans le coffre et à reprendre son mortel périple. Un chauffeur de taxi, un tueur implacable, cinq « cibles » à éliminer, des agents des stups et une équipe du FBI… Leurs destins se joueront cette nuit…

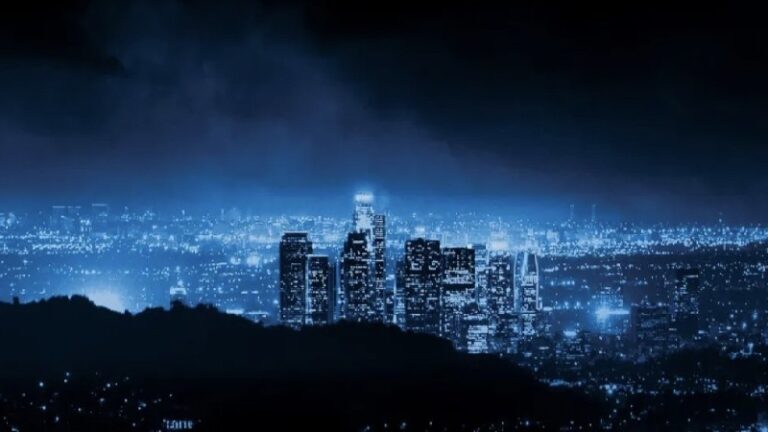

Notre avis : Dans Heat, déjà (monument qui vient de fêter ses 25 ans), Michael Mann présentait Los Angeles comme une ville aux paysages industriels et citadins foisonnants, chargés de splendeurs luminescentes comparables (et comparées) aux plages d’algues fluorescentes des îles Fidji. Alors qu’il avait déjà introduit la captation en numérique pour « voir à travers la nuit » dans le primordial Ali, Mann va cette fois filmer la ville de Collateral avec la caméra Thomson Viper HD (secondée d’une Sony HD) ; soit la quasi-totalité du long métrage en numérique – 80%, précisément. Seuls les intérieurs sombres, parmi lesquels on retient une incroyable séquence d’action dans une boite de nuit, seront filmés en argentique. On dit de Collateral que c’est le film le moins éclairé de l’histoire du cinéma, on dit aussi qu’il est un incroyable incubateur où s’opèrent des expérimentations à la pointe de la technologie : le StageCraft, aujourd’hui vanté auprès du grand public dans le cadre de la fabrication de la série The Mandalorian, y avait déjà droit de cité. Mais la technique au service du vide est par définition vaine. Ici, ce qui compte, c’est finalement ce que produit cette débauche d’énergie visant des expérimentations techniques : la naissance d’une esthétique purement et simplement inédite. De l’avis du principal intéressé, « dès lors que l’on change de technologie, il faut inventer une forme qui soit une manifestation esthétique des possibilités de cette nouvelle technologie. La dernière chose à faire est de tourner en numérique et d’essayer de donner une apparence argentique au film. Le numérique […] a offert la possibilité de voir loin à travers la nuit ». Mais si Collateral vise à ce point le cœur, et qu’il atteint sa cible, c’est que la beauté de Los Angeles – personnage à part entière, donc – est aussi enivrante que fatale pour ses habitants (présentés comme des points insignifiants par Vincent, campé par un Tom Cruise impérial). Depuis ses premiers efforts, il est évident que l’une des obsessions de Mann s’articule autour de l’enfermement et de la liberté, du minuscule et de l’infiniment grand. F.X. Feeney disait des films de Michael Man qu’ils décrivent « un monde [qui] n’est qu’une prison plus vaste et plus aérée ». Bien loin de porter le moindre jugement sur cet état de fait, le réalisateur est devenu un spécialiste dans le fait de poser sa caméra (forcément scrutatrice) sur une forme de désordre et de chaos : Vincent intime bel et bien à Max de sortir de son cadre millimétré pour arriver à vivre une histoire qui, en l’état, n’existe que sur une carte postale « plate ». Telle une plante qui userait de sa beauté pour délivrer un vénéneux poison, L.A. demeure dans Collateral une zone d’enfermement pour les protagonistes… Un terreau où ceux-ci s’épanouissent en tant que professionnels perfectionnistes jusqu’à l’outrance, mais où leur nature intrinsèque les contraint à une forme de conditionnement. Si le tueur à gages peut assurer sa fonction avec efficacité, c’est qu’il assume sa sociopathie comme étant un outil (de l’avis de Mann, il ne perdra cette carapace qu’une fois désarmé dans la boite de nuit, perdu comme un « enfant » peut l’être). Souvent, chez le metteur en scène, les héros possèdent une maxime, une sorte de mantra auquel ils ne peuvent déroger s’ils veulent survivre. Ici, avec prescience, Vincent se questionne à plusieurs reprises sur une incroyable situation : « Max, un gars dans le métro, ici, à Los Angeles il meurt, tu crois qu’on le remarquera ? ». De ce questionnement éclate l’inouïe beauté de Collateral qui consiste en plusieurs changements d’échelle ; des changements qui vont du hasard cosmique, à la ville, d’un taxi à une rame de métro le temps d’une nuit : chef-d’œuvre inoubliable !